|

|

Gala Pellicer, Susana. “‘Perder un

tornillo’: una imagen simbólica en el contexto de la Ilustración”. Culturas

Populares. Revista Electrónica 8 (enero-junio 2009). http://www.culturaspopulares.org/textos8/articulos/gala.htm ISSN: 1886-5623 |

“Perder un

tornillo”: una imagen simbólica

en el contexto de

la Ilustración

Susana Gala Pellicer

Universidad de Alcalá

Resumen

Las expresiones

“perder un tornillo”, “perdérsele a uno un tornillo” o “aflojársele a uno un

tornillo” relacionadas con la locura o con la falta de adecuación a la realidad

forman parte del imaginario común español al menos desde la época de la

Ilustración. Pero aún así no se les ha dedicado hasta ahora suficiente atención

en cuanto a sus posibles orígenes y formas de uso. Del interés por estas y

otras cuestiones referidas a estas fórmulas nace este artículo.

Palabras clave: perdérsele

a uno un tornillo, locura, razón, Frankenstein, Goya.

Abstract

The expressions “to have a

loose screw,” or “to lose a screw” in reference to madness or a lack of

adjustment to reality, have been part of the collective social imaginary of

Spain since at least the time of the Enlightenment. Nevertheless, up until now

not enough scrutiny has been applied to its possible origins and uses. This

article addresses this and other related issues.

Key words: to have a loose

screw, Madness, Reason, Frankenstein, Goya.

A Luis, puesto que de tornillos se trata

1. Perder un

tornillo

|

P |

erdérsele a uno un tornillo, faltarle a uno un tornillo o aflojársele a uno un tornillo, en cuanto que usos figurados que se refieren a la falta de sensatez de un comportamiento o en general de una persona, son expresiones de uso común que vienen utilizándose al menos desde el siglo XVIII, sin que se haya perdido desde entonces su sentido original, y sin que haya decaído su uso.

Existe todo un conjunto de imágenes simbólicas referidas a la locura que están ligadas a las tuercas y los tornillos cuyo análisis interpretativo debe ponerse en relación, en primer lugar, con el desarrollo de la industria europea durante los últimos decenios del siglo XVIII. Aunque los tornillos existen desde época egipcia, es en realidad en la Edad Moderna cuando se convierten en elementos imprescindibles en la construcción de las nuevas maquinarias. Para dar respuesta a una demanda masiva tuvo que producirse una proliferación hasta entonces sin precedentes que los convierte en piezas de uso cotidiano.

A partir de ahí, la asociación era casi inevitable: tuercas y tornillos sirven para sujetar, para apretar dos elementos con la finalidad de unirlos, por eso se relacionaron fácilmente con el uso figurado de las ideas que se deben retener para que no se escapen de la cabeza.

Se agrupan estas expresiones en torno a dos acciones opuestas, la de enroscar, que da lugar a “ajustar un tornillo” y “apretar las tuercas”, con su variante “apretar las clavijas”, y la de desenroscar, que deriva en modos como los ya mencionados “perder un tornillo” (con la variante de “caerse”), “aflojarse una tuerca”, o bien “tener un tornillo flojo”. A partir de ahí se incluyen en este conjunto de modismos dos campos de significado diferentes, que son el de las locuciones que se refieren a la adopción de una actitud rígida y severa (mediante verbos del tipo de enroscar, apretar), por un lado, y el de las que por el contrario tienen que ver con la falta de sensatez (desenroscar, aflojar), por el otro.

Además, las metáforas de la locura que tienen como referentes a tuercas y tornillos no se limitan al universo de las palabras, sino que usamos habitualmente fórmulas de idéntico contenido que se ejecutan mediante la gesticulación:

De modo paralelo al uso de las expresiones anteriores tenemos el gesto que se hace colocando la punta del dedo índice sobre la sien y moviendo la mano como si se tratara de un eje para imitar el movimiento que se hace cuando se enrosca algo, si cabe de uso aún más frecuente que sus expresiones equivalentes.

Pueden encontrarse textos literarios en los que queda reflejado como un gesto cotidiano fácilmente interpretado por el interlocutor. Valga como ejemplo este fragmento de Apolo en Pafos, escrito por Leopoldo Alas Clarín:

Yo miraba espantado al divino orador, y pasaba los ojos de él

a Mercurio, como pidiendo a este una explicación de lo que oía. Notó Hermes el

gesto, porque guiñóme un ojo, y disimuladamente llevó a una sien un dedo, dando

a entender que al dios Esminteo le faltaba un tornillo.[1]

Dicho esto, lo que ahora interesa es buscar sus posibles orígenes situándolos en su contexto de producción, para poner de relieve su relación con el periodo histórico en el que se empiezan a usar, con la finalidad de destacar la importancia tanto de su vinculación con el mundo de la industria, como con el de la razón ilustrada. Ambos imprescindibles para comprender todo su verdadero sentido.

La facilidad con la que se eligió el tornillo como indicador simbólico de la importancia de controlar las ideas o de retenerlas en la cabeza se justifica precisamente por la combinación del entendimiento, inmaterial, y la serie de piezas que se enroscan, materiales. Se produce una coherencia entre elementos de tipo ideológico (el mismo mundo de la razón, del contacto con la realidad), de tipo funcional (el del tornillo propiamente dicho), y de tipo antropológico-cultural (el miedo a la locura).

Es por eso que, para comprender el origen de la expresión, no basta con tener en cuenta únicamente el desarrollo industrial de modo aislado, sino que debe ponerse en relación también con la época de la Ilustración, con la que el origen de la expresión coincide en el tiempo.

Efectivamente, entra en juego en este campo semántico el mundo de la razón, con su opuesto ideológico, la temida y rechazada locura. Y puesto que la razón, las ideas, están ubicadas (junto con las creencias, no debe olvidarse) en la cabeza, es allí lógicamente donde el imaginario colectivo coloca los tornillos que deben tener sujeto el entendimiento.

3. Locura y cabeza

Es bien sabido que la locura, frente al mundo de la razón, se caracteriza por su desorden. Ambos se localizan dentro de la cabeza, por lo que para representarlos se han usado tradicionalmente imágenes en las que esta sirve de base. Muy característica es, por ejemplo, la representación del mundo al revés a través del uso de los sombreros, que José Manuel Pedrosa ha analizado en su artículo Cervantes, Lewis Carroll, Goya, Picasso y el comic. Del yelmo de Mambrino al sombrerero loco y a la iconografía del mundo al revés y de la locura[2], en el que pone de relieve la relación entre la locura y el uso de los sombreros como indicadores simbólicos de la misma:

La coherencia ideológica de

todas estas manifestaciones –tan curiosas y distintas, pero al mismo

tiempo tan curiosamente unitarias- de la asociación de la locura y mundo al

revés con sombreros estrafalarios no podría operar si en la vida real y en la

percepción que de ella hacen la mayoría de las personas no estuvieran presentes

y operativas las mismas metáforas.

A través de una serie de personajes de la literatura (Don Quijote, los compañeros de Alicia en el País de las Maravillas), de la ficción cinematográfica (Los “malos” de Batman) y de la pintura (pone como ejemplos algunas obras de Picasso y Goya) demuestra que la metáfora de la falta de razón se representa en muchas ocasiones a través de la presencia del sombrero. Es indiscutible que la locura, como proceso opuesto de la razón, queda ubicada en la cabeza. Allí es donde se producen los pensamientos, ordenados o desordenados, y por tanto es allí donde, según el imaginario colectivo, se manifiesta metafóricamente un parte esencial del estado mental de las personas. La llegada de los tornillos y otras piezas metálicas a este imaginario no hizo más que aportar una nueva versión de algo que estaba perfectamente instalado en la percepción de las personas. Si llevar sombreros estrafalarios era signo de locura, es fácil de entender que tener la cabeza bien recogida, “apretada”, sea signo de cordura. Por eso, cuando una persona reacciona sin hacer uso del sentido común se le suele decir que “tiene un tornillo flojo”.

El tornillo, como el sombrero, se usa para indicar que existe un desajuste en la manera de pensar de la persona, bien por exceso, con las expresiones que denotan severidad del tipo de “apretar las tuercas”, o bien por defecto, cuando las piezas no están bien ajustadas. De esta forma un objeto de uso cotidiano perteneciente en origen a un ámbito completamente diferente, se ha trasladado hasta la cabeza con un uso metafórico hoy difundidísimo.

Esto ocurrió, como se verá en el siguiente capítulo, en un momento en el que la implantación de los tornillos en la cabeza empieza a plantearse sin que salga de los límites de lo estrictamente posible. Los cambios derivados de los avances médicos y tecnológicos permitieron un nuevo orden de pensamiento que derivaría con el tiempo en un nuevo mundo en el que se conciben cosas antes inimaginables, que coincide con el nacimiento de la ciencia ficción. Se presenta la posibilidad de un cambio social en el que los valores morales se van a ver condicionados por los avances de la ciencia y de la mecánica. Desde entonces la neurocirugía ha dado pasos de gigante hasta convertir en realidad la implantación de piezas mecánicas en la cabeza con finalidad curativa.

4. Frankenstein de Mary Shelley

Una de las primeras imágenes que se nos vienen a la cabeza cuando usamos estas expresiones es sin duda la del famoso monstruo creado por Mary Shelley en el año 1816, en la que se considera la primera obra de ciencia ficción: Frankenstein.

El monstruo sin nombre es el resultado del experimento de un científico, Víctor Frankenstein, que durante el siglo XVIII crea una criatura a semejanza de los seres humanos, usando para ello sus conocimientos científicos.

La representación mental que de él tenemos es la de un monstruo de enormes proporciones, con el rostro lleno de cicatrices, y unos tornillos que le sujetan la cabeza al cuerpo, pero curiosamente no hay en toda la obra mención alguna a ninguna clase de tornillo, perno, u otra pieza metálica que el protagonista utilizara para su creación, sino que se trata de un añadido posterior, que probablemente provenga, como se verá a continuación, del mundo cinematográfico. Aún así el dato es significativo, y no conviene perderlo de vista. Hay que destacar, además, que aunque en las imágenes más modernas del monstruo, que son las que recoge el imaginario popular actual, aparecen los tornillos en las sienes, en las primeras representaciones gráficas están colocados en el cuello, ya que debían sujetar la cabeza a los hombros.

La descripción del monstruo que Mary Shelley nos propone se limita a decir lo siguiente:

¿Cómo expresar mi sensación ante esta

catástrofe? ¿o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo

había creado? Sus miembros estaban bien proporcionados, y había seleccionado

sus rasgos por hermosos. ¡Hermosos!: ¡Santo cielo! Su piel amarillenta apenas

sí ocultaba el entramado de músculos y arterias; tenía el pelo negro, largo y

lustroso, los dientes blanquísimos; pero todo ello no hacía más que resaltar el

horrible contraste de sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que

las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado, y los finos y

negruzcos labios.[3]

Ni rastro de los famosos tornillos, sin los que hoy nos es difícil imaginarle.

La concepción de este ser no se entendería si no se pusiera en relación con la época en la que la escritora sitúa la obra, la de la Ilustración. Todas las interpretaciones posteriores del libro que no han considerado las circunstancias de su composición son el resultado de una lectura incoherente. Si bien es cierto que fue escrita a principios del siglo XIX, y por tanto ya en pleno Romanticismo europeo (su marido, Percy Shelley, pertenece a la segunda generación de poetas románticos), la historia de ficción se sitúa en un indefinido “17...”, y aunque con ello se pretende evitar de forma intencionada una periodización concreta de los acontecimientos, hay a lo largo del relato diferentes datos que permiten situar la acción a finales del siglo, es decir, en plena Revolución Francesa[4]. Los comportamientos de los personajes, la forma de interactuar entre ellos, pero sobre todo las circunstancias que dan lugar a la creación del monstruo, no pueden comprenderse sin tomar como premisa este dato. La elección del contexto no es casual, puesto que Mary Shelley tuvo la oportunidad de conocer los avances del siglo XVIII desde el contacto con los intereses intelectuales de su propia familia, y no debe olvidarse que escribió su obra con solo diecinueve años, cuando muy posiblemente fueran aún para ella más importantes las enseñanzas heredadas acerca de los recién llegados progresos que los futuros ideales románticos. La escritora procede de una familia culta que estaba directamente ligada a la Ilustración británica. Godwin, el padre, apoyó la Revolución Francesa, y contribuyó con varias de sus obras al desarrollo de la filosofía ilustrada. Mientras que la madre, Mary Wollstonecraft, por la que sentía una gran admiración aunque no llegara a conocerla (murió tras dar a luz a Mary), era una conocida feminista. Ambos escribieron obras que hicieron aportes relevantes al periodo ilustrado británico, y leían a los autores más importantes del siglo XVIII europeo.

Se puede afirmar que, aunque Frankenstein pertenezca al género fantástico, es en último término una novela filosófica. La base ideológica sobre la que posteriormente se forma la trama es el planteamiento de un conflicto que se inicia en la Ilustración, en época por tanto muy cercana a su escritura, acerca del poder que tiene la ciencia para dominar a la naturaleza. Fueron necesarios los nuevos avances científicos para que una persona fuera capaz de concebir la creación de la vida a partir de la materia inerte.

Hubo ya antes, como es bien sabido, otros personajes de ficción que se sintieron capaces de dar la vida, pero hasta ahora nunca a través del saber científico. Así opina también Francisco Rodríguez Valls en La mirada en el espejo:

Frankenstein solo pudo nacer de

la modernidad, en una época en la que la ciencia está dando algo más que sus

primeros pasos y en la que el hombre siente que está, por el conocimiento, en

el camino de superar el límite de la naturaleza, de conseguir lo imposible, de

romper las cadenas que todavía le atan a la pesada tierra. Por ello es difícil

encontrar precedentes antes de la época moderna a la temática de Frankenstein,

realmente no podemos hallarlos, pero lo que sí podemos hacer es encontrar

figuras análogas que muestran la idea eterna que el ser humano ha poseído de

dotar de vida a lo inerte y de hacer brotar lo nuevo por el conocimiento, la

magia o la revelación sobrenatural, la vida de la materia muerta[5].

Este es precisamente el motivo por el que Víctor es científico, no sabio o mago, ni tampoco alquimista. La tesis, puesto que también es novela de tesis, es que existe la posibilidad de crear la vida sin que para ello intervenga lo sobrenatural. Semejante manera de entender la existencia pone a los hombres en un papel completamente nuevo frente a la idea de la naturaleza y, claro está, de la misma divinidad. Los conocimientos vienen en esta obra directamente del ámbito universitario, representado por el propio Víctor, y no de irracionales fuerzas sobrenaturales. Su experimento es pues una prueba que puede realizarse gracias a dos realidades: a la observación previa del mundo a través del uso de la razón y a la adquisición de la técnica científica posible gracias al estudio de los investigadores más modernos. Solo esta combinación de razón, aproximación a la vida y ciencia, permite, según entendían los ilustrados, el dominio de la naturaleza por el hombre.

A esta base conceptual se añaden otras ideas entonces recientemente propuestas que completan la tesis de la posibilidad de crear vida mediante la ciencia. Son numerosas las aportaciones teóricas ilustradas que recoge la obra a través de múltiples referencias explícitas e implícitas. Todas ellas aportan nociones fundamentales para la creación de este monstruo por parte de la escritora. No en vano el monstruo es un ser capaz de usar la razón, que encarna a la vez las problemáticas propuestas por estos y otros pensadores del Siglo de las Luces.

Además de tener en cuenta todas estas nociones ilustradas, para entender la obra en toda su complejidad es necesario valorar también el enorme avance de las ciencias en las décadas inmediatamente anteriores a su composición, por un lado, y el desarrollo de una incipiente industrialización, por el otro. De nada hubiera valido el Siglo de las Luces si los ideales no hubieran tenido un reflejo en la práctica de las ciencias, y nada parecido a la historia que nos ocupa hubiera podido imaginar Mary Shelley sin conocer también a algunos de los científicos que los llevaron a cabo. Efectivamente, tanto como Rousseau, Locke, Beccaria, o cualquiera de los otros teóricos, le interesaban a Shelley los planteamientos de Darwin, Galvan y Volta:

Para concluir, recordar cómo esa posibilidad de crear la vida

en un laboratorio y de reanimar lo extinguido aparece en la introducción de

Frankenstein de 1818 como algo no del todo imposible. Cierto es que desde lo

adelantos de final del s. XX –especialmente desde los avances de la

neurología- cada vez aparece como más imposible esta creación –vemos más

sus posibles dificultades-. Pero desde los experimentos de Erasmus Darwin que

Percy B. Shelley conocía, desde la influencia de la electricidad mostrada por

Galván y por Franklin, esta resurrección o creación aparecía como algo en lo

que la mente podía confiar como una próxima realización.”[6]

La unión de ciencia y vida, de ilustración y aplicación técnica de los avances, ha dado como resultado la creación de un monstruo sobre el que el protagonista proyecta su propio espíritu. Y este, en venganza por el abandono de su creador, que como es bien sabido se horroriza ante la imagen del ser al que ha dotado de vida, se vuelve destructivo.

Lo que se plantea en la obra es que, en estas circunstancias, cuando no hay humanidad en el proyecto los supuestos beneficios del desarrollo se vuelven peligrosos, y la propia ciencia puede llevar al hombre a la destrucción. Hoy, que vivimos en un estado de desarrollo científico y tecnológico que posiblemente la escritora nunca pudo llegar a imaginar, seguimos debatiendo prácticamente sobre las mismas cuestiones de fondo.

La verdadera tesis de Mary Shelley es, por tanto, postular las consecuencias de la falta de humanidad durante el avance científico, que coincide, como ya se ha dicho, con los primeros momentos de la revolución industrial. En esta época, como ha pasado en el resto de los períodos históricos en los que se producen avances cualitativos en el desarrollo de las técnicas y del pensamiento, se suscitaron importantísimas polémicas acerca de la conveniencia de aplicar a las vidas humanas los nuevos descubrimientos, aún en los casos en los que se intuían indudables beneficios médicos.

Por eso Frankenstein no puede comprenderse sin que se tengan en cuenta las circunstancias de su composición, ni se explica la archirepetida imagen de sus tornillos si no se considera que la mecánica, arrastrada ya por la fuerza de la industrialización, debía convertirse en uno de los instrumentos imprescindibles para la creación de la vida.

La autora del libro no nos mostró al monstruo como un ser lleno de elementos metálicos, ni con tornillos que le sujetaran la cabeza, pero bien hubiera podido ser así puesto que, en aquel momento, dotar de vida a la materia inerte, y el desarrollo de la ciencia, eran un mismo ideal.

5.

Los tornillos de Frankenstein: la adaptación de la novela al cine

Aunque no es este el lugar adecuado para hacer un análisis de las muchísimas versiones cinematográficas que se han hecho de la obra de Mary Shelley, sí es importante incluir al menos una aproximación a la cuestión, para que no queden al margen circunstancias que ayudan a explicar la complejidad de la cuestión que se está tratando.

Cuando las personas se encuentran ante conflictos o situaciones nuevas, acuden a metáforas que ponen en imágenes los nuevos conceptos, muchas veces difíciles de asimilar sin su ayuda. El cine contribuyó a crear buena parte de las representaciones gráficas que se debían adaptar a las nuevas imágenes mentales.

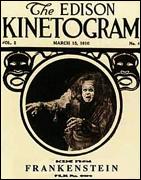

Se han hecho numerosas versiones del Frankenstein desde su primera versión dirigida en 1910 por J. Searle Dawley para Kinetoscopio, con mayor o menor fortuna según los casos. La tendencia general ha sido la de perder la esencia del mensaje que Shelley quiso transmitir (la violencia social frente a la pureza de la naturaleza incorrupta), para potenciar el aspecto más inquietante del monstruo convertido en asesino. De ahí que las representaciones del mismo hayan estado centradas en dotarle de un aspecto siniestro llenándole de costurones y malformaciones hasta convertirlo en un ser horrendo.

Para completar este cuadro, y siempre con la finalidad de añadir si cabe más elementos turbadores, se incluyeron por primera vez los tornillos en la versión de 1931 dirigida por James Whale con Boris Karloff en el papel del monstruo. Desde entonces los tornillos (originalmente colocados en el cuello y no en las sienes como suelen verse hoy) se convirtieron en el signo identificador del personaje, que no es fácil ya de imaginar sin ellos.

Muy diferentes eran las primeras ilustraciones de la obra, mucho más sencillas e ingenuas que el terrible ser interpretado por Karloff.

Lo que es indudable es que el interés por el monstruo y su representación no ha decaído en absoluto, ya sea por la cantidad de películas, obras de teatro, ilustraciones y hasta videojuegos sobre el personaje que se siguen produciendo hoy en día.

Con el diseño aportado por el cine se le dio el aspecto definitivo con el que hoy le conocemos, en el que los tornillos, metáfora de la sujeción de las ideas en la cabeza, son una parte fundamental.

6.

Goya y la imagen de Frankenstein: la sujeción de las ideas

Una vez terminada esta aproximación al mundo de las ideas ilustradas representadas en novela de Mary Shelley, y a la importancia del cine a la imagen del monstruo, es conveniente hacer una nueva reflexión a cerca del posible origen de la imagen de los tornillos colocados en la cabeza aportada por las versiones cinematográficas para así completar el panorama propuesto.

Se ha señalado ya cómo en la novela no existe referencia alguna a los tornillos del monstruo, de aparición probablemente más reciente. Si fue, como parece, el cine, el que le dio a la creación de Frankenstein la imagen con la que hoy le conocemos, ¿de qué momento y de qué modelo parte la aplicación de los tornillos?

Basta con mostrar la silueta del personaje, su sombra, para que cualquiera le reconozca: la forma cuadrada de su cabeza, la desproporción de la misma, la barbilla angulosa, el poderoso cuello, y finalmente los tornillos colocados en este o en la sien, nos sitúan ante la evidencia de que el espectador se encuentra ante el monstruo creado por el doctor Frankenstein.

Si como parece es la película de 1931 dirigida por J. Whale (bajo la dirección artística de Charles D. Hall) la primera en darle esta apariencia, se puede pensar que quienes lo diseñaron en primer lugar tuvieron que consultar dibujos e imágenes que les pudieran servir de referencia.

Hay dentro de la serie de Los Caprichos de Goya un grabado relativamente poco conocido llamado “Los chinchillas”, en el que podría encontrarse la clave del origen de la imagen que el cine le ha dado a Frankenstein. Está clasificado dentro de la serie con el número 50, y fechado en el año 1799. Existen también dos dibujos preparatorios del mismo, fechados en 1897 y 1898.

En la imagen aparecen tres personajes: los dos que se sitúan en primer plano tienen los ojos cerrados y la boca abierta, en actitud pasiva. La rigidez de sus cuerpos, su torpeza, pone de relieve la ejecutoria (en la que se enseña el título indicador de la nobleza o hidalguía de una persona) que, colocada sobre el pecho, parece limitar sus movimientos, como si se tratara de una prisión, más que de un cargo de honor. Desde luego no pueden pasar desapercibidos los cerrojos que ambos tienen en las sienes, equivalentes evidentes de los clavos de las expresiones actuales, y que nos llevan inmediatamente a la imagen del monstruo de Frankenstein. El parecido de la cara angulosa del hombre que aparece tumbado en el ángulo inferior izquierdo del grabado, con la imagen que más de un siglo después se llevó al cine, es asombroso[7].

Demostrar que los diseñadores de aquella película se basaron en la imagen original de Goya es difícil, pero la evidencia nos dice que las posibilidades de que la conocieran son muchas. No es una hipótesis excesivamente arriesgada, si tenemos en cuenta que los dibujantes y diseñadores que la crearan debían de conocer bien las artes gráficas, y Goya no es precisamente un pintor que pase desapercibido a estos efectos. Es más, han sido especialmente sus grabados y sus pinturas negras las que han servido de inspiración para la creación de multitud de diseños, no solo del cine, sino de buena parte de las ilustraciones modernas relacionadas con los monstruos, las brujas, y otras muchas representaciones relacionadas con el terror. La modernidad del pintor que, recordémoslo de nuevo, vivió en el siglo XIX, fue tal, que sus creaciones siguen siendo referente inexcusable en el siglo XXI.

Al parecer fue Edith Helman la primera persona en poner de manifiesto el más que posible origen del título de este grabado de Goya que, según afirma, proviene de una obra del dramaturgo José de Cañizares y Suárez de Toledo (Madrid 1676- Madrid 1750), llamada El dómine Lucas. No sería extraño que Goya conociera la obra, puesto que el escritor gozó en su época un notable éxito, llegando a ser uno de los autores de comedias más cotizados y más aplaudidos, además de por ejercer como censor de comedias de casa y corte desde 1702 hasta 1747. Sus obras se caracterizan por mezclar el didactismo con el humor, y por el compromiso social que había adquirido con su escritura. Esta obra, concretamente, pertenece al subgénero llamado comedias de figurón, donde se acentúa la vertiente humorística sin dejar de lado en ningún momento el afán didáctico. Pretendía el dramaturgo que sus escritos sirvieran para convencer al público de la importancia de una sociedad mejor, que desterrara definitivamente las supersticiones, dejando paso al mundo de los nuevos conocimientos, lo mismo que Goya hizo con sus impactantes pinturas.

Efectivamente la familia noble llamada “Los Chinchillas” sirve en la obra de Cañizares como ejemplo de la torpeza y de la falta de entendimiento de la aristocracia de la época, que no solo no participa en modo alguno de la empresa ilustrada, con la que también Goya estaba absolutamente comprometido, sino que además creen en duendes y supersticiones, alejándose con ello de la tan anhelada razón. Los nobles de El dómine Lucas han renunciado a la participación de la empresa intelectual de su época, la Ilustración, tratando de escudarse en sus títulos y sus riquezas (como los hombres de la imagen en las ejecutorias), por lo que no es de extrañar que Goya se fijara en ellos para tomarlos como protagonistas del grabado que llevaría su nombre.

Los comentarios a pie de grabado que tienen las láminas conservadas en el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional completan estas interpretaciones acerca de los personajes, y rezan así:

El que no oye nada, ni sabe

nada, ni hace nada, pertenece a la numerosa familia de los Chinchillas, que

nuca han servido de nada. [Manuscrito conservado en el Museo del Prado]

Los necios preciados de nobles

siempre están con su executoria al pecho, reclinados desidiosamente, rezando

como unos fanáticos el rosario y bostezando. La ignorancia les alimenta

groseramente y tiene su entendimiento cerrado a candado. [Manuscrito conservado

en la Biblioteca Nacional]

Los ojos cerrados, la actitud pasiva y el candado que les sujeta las sienes son la prueba de que, tal y como ya se ha apuntado en los dos comentarios, los dos hombres tienen “el entendimiento cerrado a candado”. La situación de deterioro por la que pasaba la Iglesia no hacía más que contribuir, según Goya pensaba, a que la nobleza ociosa permaneciera siempre inútil. Está representada mediante el rosario que los dos hombres tienen en la mano mientras dejan que un personaje con orejas de burro les alimente. La ignorancia es lo que les sustenta, parece decirnos Goya, no el inmerecido linaje que ostentan.

La imagen es fácilmente trasladable al monstruo de Frankenstein, al que si bien es cierto que no le hacía falta proteger su entendimiento, sí que le convenía retener todo aquello que iba aprendiendo con enorme esfuerzo, y de ahí que sus diseñadores pudieran relacionar de una forma sencilla a los aristócratas ociosos de Cañizares, que no dejaban entrar a las nuevas ideas ilustradas que Goya anhelaba, con la creación del joven doctor que, en pleno siglo XVIII, trataba de poner en relación los conocimientos transmitidos por la ciencia con la sabiduría que la propia naturaleza le ofrecía. Solo le faltó, igual que a los propios personajes del grabado, la aplicación de los valores humanos más profundos que, si no se vinculan a la realidad, terminan por convertirla en un peligro destructor.

Goya, Cañizares y Mary Shelley comprendían que el hombre estaba inmerso en un difícil proceso de cambio en el que no existían ni un compromiso ni un interés suficiente por una empresa que requería el esfuerzo de todas las personas para contribuir a la mejora de una sociedad que no era capaz de adaptarse a las nuevas ideas de la Ilustración. Sufrían porque se daban cuenta de que los nuevos ideales eran, como luego los mismos acontecimientos demostrarían, demasiado avanzados para que una sociedad encerrada en su propio orgullo pudiera apreciarlas por lo que eran. Goya y Cañizares pasaron su vida tratando de convencer a su público, mediante la crítica y el didactismo, de que no había posibilidad de desarrollo sin su compromiso, y el monstruo de Frankenstein es un personaje en busca de una identidad (la de los hombres de bien a los que desea parecerse) que ve cómo la sociedad le rechaza por ser diferente.

Los Chinchilla, sean los del pintor que los del escritor, y el monstruo fracasado, tienen de forma simbólica el entendimiento cerrado, los unos por no dejar que las ideas entren y el otro porque, siendo producto del avance científico en época ilustrada, necesitaba retenerlo.

7.

La expresión “perder un tornillo” en algunos ejemplos literarios

Volviendo, para terminar, a la expresión de la que se partió, la de “perder un tornillo”, vale la pena detenerse en algunos ejemplos tomados de obras literarias en los que se puede ver con claridad cuál es el tipo de uso que se da a estas fórmulas antes y después de que llegaran los avances técnicos y científicos que difundieron su uso en época ilustrada.

Antes del siglo XIX existen frases en las que se usan las palabras tuerca y tornillo con la idea de la sujeción (fuera de un ámbito técnico, se entiende), pero difícilmente se asocian a la cabeza o a la falta de entendimiento de las personas. Sí que se aprovecha su función, la de enrocarse y apretar o unir dos cosas entre ellas, en usos metafóricos de otros ámbitos.

Por ejemplo, San Juan Bautista de la Concepción, un beato de la orden trinitaria que vivió entre los siglos XVI y XVII, que escribió algunas obras como predicador y reformador de la orden a la que pertenecía, en uno de sus libros, titulado Algunas penas del justo en el camino de la perfección, usa una metáfora que tiene como referente al tornillo para explicar así las diferencias que hay entre la fe de las personas. El tornillo le sirve para ejemplificar cómo, según su tipología, puede ajustarse con mayor o menor facilidad al lugar al que se aplica:

La mortificación es -yo pienso

ya otras veces tocada- que los que rigen almas querrían que todos los spíritus

fuesen de tornillo y que con extraordinaria facilidad se trocasen y volviesen

por donde a ellos se les antoja a regirlos, por donde ellos la noche antes

soñaron que echasen. Y como no todos los espíritus son como ellos piensan o en

su imaginación fabrican, no acomodándose con la presteza que ellos quieren a lo

que mandan, dicen o enseñan, suelen luego canonizarlos por no buenos spíritus

o, por lo menos, no tan perfectos como deben ser, no considerando que si hay

algunos spíritus como ellos piensan, de tornillo, hay otros de cuadrado, que

donde una vez hacen asiento no los levantarán con veinte palancas.[8]

Sin que entre en juego la imagen de la cabeza, el trinitario echa mano del tornillo para hacer referencia a la parte más noble de los hombres, su espíritu. Como las ideas en las sienes, el espíritu está anclado en los hombres de forma permanente, y allí debe fijarse con fuerza y rectitud. Además, sirve para constituir una representación mental de cómo se muestra o debe mostrarse la rectitud en las personas (y en este sentido estamos cercanos a la acepción de actuar sin sentido) utilizando para ello dos tipos diferentes de elementos, los tornillos de cabeza redonda, que pueden manipularse con facilidad, y por oposición los de cuadrado que, se entiende, son más difíciles de emplear porque encajan con mayor dificultar en el lugar al que se aplican.

Ya del siglo XIX, aunque todavía con un sentido parecido al anterior, es este ejemplo tomado de La Montálbez, un libro de Pereda poco apreciado por la crítica, en el que el escritor retrata algunos aspectos del comportamiento de una mujer del ámbito madrileño. No se trata aquí de la sujeción de las almas al cuerpo, sino de los impulsos del corazón que, según se dice, está regulado por un tornillo:

Si me amaba, no sabía

expresarlo, ó yo era incapaz de sentirlo. Esta es la verdad. Y si sus actos no

eran determinados por el amor, había que suponerlos hijos de otro sentimiento

bien distinto. Autoriza á creerlo así el hecho de que todos los consejos que

entonces me dió se dirigían á hacerme mujer elegante y distinguida; ni uno solo

á hacerme honrada. Á pesar de ello, no considero esta falta gravísima como

signo de perversidad del alma. Esta falta y otras como ella, son, en

determinadas gentes, obra de ciertas deficiencias, á veces constitutivas, á

veces impuestas por la educación; falsas ideas que se adquieren de las cosas,

por el modo erróneo de considerarlas. El corazón, al cabo, es una máquina que

tiene en la cabeza el tornillo regulador de sus impulsos.[9]

Interesa la concepción del corazón entendido como una máquina regida por la mecánica. Muy del gusto de la época son estas descripciones en las que se juega a convertir todo lo orgánico en máquinas insensibles, como si los avances industriales entonces en pleno desarrollo, estuvieran determinando las conductas humanas más primarias por una especie de peligroso contagio. Aún hoy se achacan determinados males de los hombres a la presencia excesiva de la técnica en la vida de las personas, que parece deshumanizar todos sus comportamientos. El amor es, claro está, uno de los sentimientos supuestamente más afectados por la invasión tecnológica, quizás por ser precisamente el que debería ser más puro de todos ellos.

Conviene fijarse en que, a pesar de que Pereda no sitúa los tornillos en la cabeza, como se hará en otros textos de la época, sí entiende que “el corazón es una máquina que tiene en la cabeza el tornillo regulador de sus impulsos”. La intensidad de los impulsos (luego también la de los sentimientos de la persona) será más o menos fuerte según el tornillo se enrosque con mayor o menor presión, es decir, dejándolos más o menos libres. Lo que viene a decir, en definitiva, es que el corazón, apresado por el tornillo, no es capaz de expresarse con libertad.

La libertad y los tornillos también están relacionadas en una parte de las locuciones que nos ocupan: en la medida en la que aquellos ajustan elementos hasta presionarlos, se usan para referirse a la opresión que se ejerce sobre alguien cuando se le quiere forzar de alguna manera. Es el caso de “apretar las tuercas” a alguien.

7.1. Falta de claridad en el pensamiento

Galdós, en su obra titulada La incógnita, muestra cómo uno de sus personajes, Villalonga, relaciona la sensación de aturdimiento, con que al cerebro se le ha aflojado un tornillo:

Después oí la

voz de Cisneros en la pieza inmediata, riñendo con los criados, llamándoles

idiotas, embusteros y enredadores. Pedía su ropa, no esta, sino aquella. El

gabán de pieles no, ¡zopenco!... sino el otro... Al cochero le amenazaba con

despedirle por borracho, al lacayo por sucio, al administrador por entrometido,

a la cocinera por habladora, a la pincha por sisona, al ayuda de cámara por

indecente. Todo aquello era genialidad pasajera, pues al poco rato les trataría

con la familiaridad más revolucionaria.

Villalonga se marchó, diciéndome

que no salía nunca de aquella casa sin sentir que se le aflojaba un tornillo

del cerebro [...][10]

El personaje se siente confundido, y el enfado le impide razonar con claridad. A esta sensación de turbación es a la que se liga la expresión coloquial relacionada con los tornillos.

7.2. Al que se enamora le falta un tornillo

Son muchos los momentos en los que Galdós usa las expresiones coloquiales relacionadas con tuercas y tornillos. Veamos ahora una relacionada con las pasiones.

El caso de los enamoramientos tiene unas características particulares. Si el enamorado no presta atención a la realidad, es porque está demasiado ocupado en atender a sus sentimientos, y ha dejado de lado los pensamientos razonados, que le podrían resultar, según se dice en este fragmento de Fortunata y Jacinta, mucho más útiles:

- Pero, hombre -dijo Feijoo a su

amigo-. Y usted, ¿para qué dejó casar a su hermano?

- A mi hermano le falta un

tornillo...

- ¡Ah! como guapa, ya lo es

-agregó don Evaristo con cierto entusiasmo-. La he visto ayer... mejor dicho,

la he visto varias veces.

- ¿Dónde?

- En su casa. Es largo de contar... dejémoslo para

otra noche. [11]

7.3. El romántico

Rubén Darío hace referencia a los tornillos de la cabeza en un contexto diferente de los anteriores. Se relacionan ahora con su colocación en el cerebro, más que con que estén o no sueltos o bien apretados, y aplica la expresión a un joven romántico que, como es característico del movimiento, se aparta de la sociedad para sumirse en su propio sufrimiento:

Y desde entonces comenzó la boga

de esas telitas finas, originales, brillantes; de esos paisajitos preciosos que

llevan su firma. Palanteau había hecho carrera. Pero no era rico, ni podía

serlo, porque en pleno París, le gustaba mucho viajar por el país de Bohemia...

¡Pobre muchacho! ¿Amó? No lo sé. Creo que tuvo su pasioncilla desgraciada. Poco

a poco fué volviéndose taciturno. París le hizo palidecer, le hizo olvidar su

hermosa risa meridional, le enflaqueció. A veces me parecía que Palanteau no

tenía todos los tornillos del cerebro en su lugar, y me preguntaba ¿será un

détraqué? Él sufría y su sufrimiento se le revelaba en el rostro. Entonces

procuraba aliviarse con la musa verde y con seguir las huellas de los pies

pequeños que taconean por el asfalto. Yo le decía cuando le encontraba: -

¡Cásate, Palanteau, y serás dichoso! Y era en ese solo instante cuando él reía

como un buen provenzal... ¡Pobre muchacho! Entre tanto, supe que cometía

ciertas extravagancias. Desafió a un periodista que criticaba a Wagner; dejó de

pintar por largo tiempo; insultó en público a Bouguereau; se hizo boulangista;

¡el demonio! Y un buen mediodía se me aparece en mi casa y me saluda con esta

frase:

-

¡Me caso![12]

7.4. Los niños y la falta de razón

Qué mejor ejemplo de falta de razón que el representan los niños. Hasta que no llegan a la edad adulta no tienen los niños acceso al uso del control de la razón. Esto les convierte en personas inconscientes que non tienen el más mínimo inconveniente en hacer cosas que en el mundo de los mayores se consideran peligrosas. Sus juegos, sus diversiones, consisten por ello en hacer cosas que salen de los márgenes impuestos por la razón limitadora de sus padres.

¿Por dónde andan esos

diablejos?... Hélos allí... ¡Qué monísimos son!... Verá usted lo que tardan en

asaltarme... y en desbalijarme... Afortunadamente vengo hoy bien pertrechado de

metralla para defenderme. Caramelos... rosquillas... estampas; y en este otro

bolsillo, medio quintal de paciencias... ¡Cuánta necesito á veces para armonizar

tantas cabecitas sin tornillo, y para no enfadarme!... ¡Sí, señor, para no

enfadarme!... ¡Ahí anda un Gabrielón, travieso y mal intencionado!... Ayer me

tiró con una aceituna desde su balcón... Pues mire usted, sentí aquel golpe

como si hubiera sido un balazo... porque ni yo le había dado motivos para

ello... ni está bien que así se trate á los mayores, bajo ningún pretexto...

¿No lo dije? ¡Ya está la nube encima!...[13]

7.5. La embriaguez

Si está caracterizada por algo la embriaguez es por el efecto liberador que produce el alcohol. Mientras se bebe se liberan las ataduras a las que la conciencia somete a las personas en estado de sobriedad. Por eso no es extraño que Manuel Hidalgo usara la expresión “tener las tuercas flojas” en este tipo de contexto:

Pero Rocío no sabe beber, cosa

que se demuestra cada vez que celebramos algo en la oficina. No hará un mes,

cuando la cena de Navidad, quedamos todos en la Cervecería de Santa Bárbara.

Rocío se tomó tres cañas, y ya no decía ni hacía más que bobadas. El espectáculo

de una mujer medio borracha, con las tuercas flojas, diciendo sandeces y

echándose encima sin venir a cuento es lamentable.[14]

Desde que se empezaron a usar en el siglo XVIII las expresiones metafóricas que tienen como base tuercas y tornillos su empleo ha ido creciendo hasta convertirse en imágenes simbólicas de uso corriente para los hablantes. Su vinculación con la locura o, al menos, la pérdida temporal de la conciencia, hace que sea especialmente adecuada en contextos como el aturdimiento, las pasiones amorosas, la infancia o la embriaguez, como demuestran los ejemplos anteriores.

8.

Conclusión

Faltaría ahora explicar que los tornillos en la cabeza, tan arraigados en el imaginario colectivo, se han convertido en una realidad. No se ha creado la vida a partir de la materia inerte, ni el monstruo de Frankenstein se ha hecho realidad, pero los avances de la neurocirugía han hecho que actualmente sea posible tener tornillos en la cabeza. El dato no es irrelevante. Puede que a la materialización de la expresión que nació como una metáfora de la sujeción de las ideas y el control racional que se localizaban en la cabeza, haya contribuido la nueva realidad que el desarrollo de la medicina ha hecho posible.

Mary Shelley decía en su prólogo a la obra que:

El suceso en el cual se fundamenta este relato

imaginario ha sido considerado por el doctor Darwin y otros fisiólogos alemanes

como no del todo imposible. En modo alguno se quisiera que se suponga que

otorgo el mínimo grado de credibilidad a semejantes fantasías; sin embargo, al

tomarlo como base de una obra fruto de la imaginación, no considero haberme

limitado simplemente a enlazar, unos con otros, una serie de terrores de índole

sobrenatural[15].

En realidad aún habría de pasar un tiempo hasta que las nuevas tecnologías, acompañadas de los avances científicos, permitieran que en la cirugía se usaran elementos metálicos que se introducen en el cuerpo, a veces, como en este caso, para fijar elementos entre ellos, pero la escritora, con su gran capacidad para adelantarse a los sucesos del futuro, fue capaz de imaginar una circunstancia que quizás un día (hoy sí podemos decirlo) se hará posible.

Se puede concluir, por tanto, que las expresiones que hoy usamos con tanta frecuencia referidas a tuercas y tornillos tienen su origen en la época de la Ilustración, momento en el que la nueva realidad necesitó de imágenes metafóricas que ayudaran a representar los complejos cambios de pensamiento.

Cañizares, Mary Shelley, Goya y la industria cinematográfica posterior aportaron, cada cual a su manera, una nueva forma a la expresión a la vez los escritores posteriores las incluyeron en sus obras como parte indiscutible de una simbología popular y contribuyeron a su rapidísima difusión.

Bibliografía

Alas Clarín, Leopoldo, Apolo en Pafos, Adolfo Sotelo Vázquez, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1989.

Bautista de la Concepción, San Juan, Algunas penas del justo en el camino de la perfección, Juan Pujana, Editorial Católica, Madrid, 1995.

Darío, Rubén, Rojo [Cuentos], Ernesto Mejía Sánchez, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1950.

Edwards, Jorge, El anfitrión, Barcelona, Plaza y Janés, 1987.

Gamboa, Santiago, Páginas de vuelta, Barcelona, Mondadori, 1998.

Hidalgo, Manuel, Azucena, que juega al tenis, Madrid, Mondadori, 1988.

Lecercle, Jean-Jacques, Frankenstein; mito y filosofía, Emilio Bernini, trad., Buenos

Aires, Ediciones Nueva Visión, 2001.

Pereda, José María de, La Montálvez, Madrid, Imprenta de M. Tello, 1888.

Pereda, José María de, Las tres infancias [Esbozos y rasguños], Madrid, Imprenta de M. Tello, 1881.

Pérez Galdós, Benito, La incógnita, Alicante, Universidad de Alicante, 2003.

Pérez Galdós, Benito, Fortunata y Jacinta, Domingo Ynduráin, Madrid,Turner, 1993.

Pérez Galdós, Benito, El doctor Centeno, Alicante, Universidad de Alicante, 2003.

Rabasa, Emilio, La bola, Alicante, Universidad de

Alicante, 2003.

Rodríguez Magda, Rosa María, El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post, Madrid, Teknos, 1997.

Rodríguez Valls, Francisco, La mirada en el espejo. Ensayo antropológico sobre Frankenstein de Mary Shelley, Oviedo, Septem Ediciones, 2001.

Ross, Ronald, et.al., Frankenstein. Otros relatos inéditos sobre el mito de Mary Shelley, María José Antón, trad., Madrid, Celeste Ediciones, 2000.

Vargas Llosa, Mario, La Tía Julia y el escribidor, Barcelona, Seix Barral, 1996.

Vázquez Montalbán, Manuel, Galindo, Barcelona, Seix Barral, 1993.

Vega Rodríguez, Pilar, Mary Shelley. La gestación del mito de Frankenstein, Madrid, Alderabán Ediciones, 1999.