|

|

Rubio Marcos, El’as. ÒUna autobiograf’a

etnogr‡fica. Vida, aventuras y obra de un historiador de la cultura

tradicional burgalesaÓ. Culturas

Populares. Revista Electr—nica 6 (enero-junio 2008). http://www.culturaspopulares.org/textos6/articulos/rubio.htm ISSN:

1886-5623 |

Una autobiograf’a etnogr‡fica. Vida,

aventuras y obra de un historiador de la cultura tradicional burgalesa

El’as Rubio Marcos

Resumen

Descripci—n de la vida y la obra, por Žl mismo, del etn—grafo de Burgos

El’as Rubio Marcos. Reflexi—n sobre sus objetivos, sus ideas, sus mŽtodos, los

frutos de su trabajo, sus publicaciones.

Palabras clave: El’as Rubio Marcos.

Burgos. Etnograf’a. Trabajo de campo. Fotograf’a etnogr‡fica.

Abstract

Life and works, narrated by

himself, of El’as Rubio Marcos, ethnographer of the province of Burgos (Spain).

Reflexions about his aims, ideas, methods, results of his work, publications.

Keywords: El’as Rubio Marcos. Burgos. Ethnography.

Fieldwork. Ethnographical photography.

|

N |

ac’ el 27 de marzo de 1944, en

Villaespasa, un pueblecito del Alfoz de Lara, de la provincia de Burgos, en

cuyo entorno, de grandes resonancias hist—ricas, se encuentran tambiŽn diversos

yacimientos arqueol—gicos, entre ellos una ciudad romana enterrada, varios

d—lmenes y el castillo de Fern‡n Gonz‡lez que luego fue casa de los se–ores de

Lara.

Apenas

ten’a dos a–os cuando del pueblo me trajeron a la capital, por lo que me

considero hombre de ciudad. Pero de una ciudad cuya vida, en los tiempos de mi

ni–ez y adolescencia, y en el barrio donde me criŽ, arrimado al campo, se

parec’a mucho a un entorno rural. Baste se–alar que junto a la calle en la que

viv’a hab’a otra que se llamaba Barriada de los Labradores.

Mi

padre muri— siendo yo muy ni–o, y poco o nada oral heredŽ de Žl, aunque s’

muchos libros, pues fue un intelectual de su tiempo (fue directivo de un Ateneo

catal‡n y escribi— muchos art’culos en este idioma). Y a mis abuelos no les

lleguŽ a conocer. Fue œnicamente mi madre la que me transmiti— alguna ense–anza

sobre la cultura popular de su pueblo.

De

ni–o, no tuve demasiado contacto o v’nculo con el mundo rural propiamente

dicho, aunque s’ con la de un Burgos que, en los a–os de mi infancia (1944-1956),

ten’a en algunos barrios bastantes similitudes con la vida de los pueblos.

Hab’a actividades que hoy nos parecer’an totalmente rurales, como el circular

de los carros por las calles, en lugar de coches, las procesiones, los bailes

callejeros, el engalanamiento de animales en la festividad de San Isidro, etc.,

etc.

Recuerdo

bien a los ciegos que cantaban coplas en torno a los mercados, a los

adivinadores, a los charlatanes...

Recuerdo

algunos juegos de mi infancia, como El Bote, El Guincho, La Tala, El Gu‡, Punz—n,

tijerillas, ojo buey, A la una saltaba la mula, Tres nav’o

en

el mar,

por citar solo algunos. La mayor’a los cultiv‡bamos en la calle. Recuerdo

tambiŽn algunas costumbres urbanas de los a–os cincuenta y algœn peque–o

ejemplo de literatura oral que me ense–— mi madre: algœn trabalenguas, algunas

costumbres de la vida de su pueblo. Aunque bien es cierto que le hice muy poco

caso, algo que ahora lamento profundamente. Lo poco que recuerdo es porque me

lo repiti— una y mil veces.

Trabalenguas (homenaje a mi

madre)

Compa–ero,

compra poca capa parda,

que

el que poca capa parda compra,

poca

capa parda paga.

Yo

que poca capa parda comprŽ,

poca

capa parda paguŽ.

Mi interŽs por el folclore se

desarroll— a travŽs de un proceso muy lento. No lo podr’a explicar sin tener en

cuenta mi pasi—n innata por la naturaleza y por la aventura, seguramente

influido por las lecturas de mi ni–ez y adolescencia. Novelas de V’ctor Hugo,

abundantes en mi casa gracias a mi padre, gran seguidor del escritor galo;

todas las novelas de Tarz‡n, que mi progenitor coleccion— del peri—dico catal‡n

La Vanguardia; las de Julio Verne, as’ como relatos de los conquistadores

espa–oles en AmŽrica (que le’ en la Biblioteca Pœblica del Paseo del Espol—n) o

las distintas colecciones de

c—mics de los a–os cincuenta, que adorŽ, fueron mis lecturas preferidas en mi

ni–ez y adolescencia, y seguramente las que habr’an forjado mi afici—n por la

Historia y mi car‡cter so–ador.

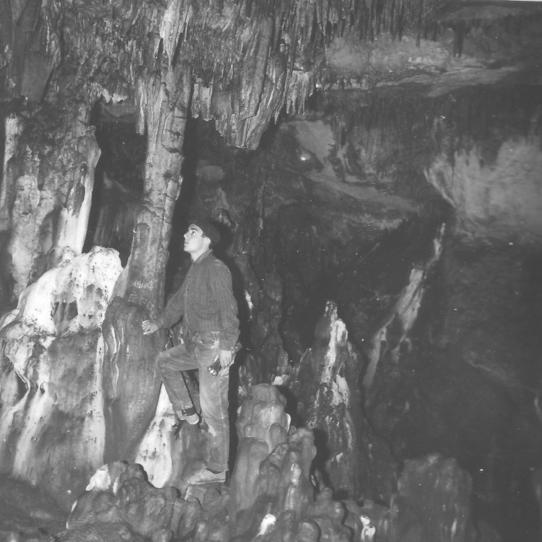

PRIMERA ETAPA:

ESPELEOLOGêA Y ARQUEOLOGêA

A todo ello vendr’an a sumarse mis

aventuras e investigaciones espeleol—gicas. Desde los diecisiete, y durante una

quincena de a–os (1963-1978), pertenec’ al Grupo Espeleol—gico Edelweiss,

dependiente de la Diputaci—n Provincial de Burgos. Este es uno que, al contrario

de otros grupos espeleol—gicos, que solo buscaban, o buscan, el placer de la

aventura por la aventura, se dedicaba en aquellos tiempos, con rigor, al

estudio de las grutas en todos sus aspectos: topogr‡fico, arqueol—gico,

geomorfol—gico, biol—gico, etc., etc. No pod’a ser de otra forma, ya que al

Edelweiss le cupo en suerte la gran tarea de explorar e investigar el complejo

c‡rstico de Ojo Guare–a, que con sus actuales 120 kil—metros de desarrollo, es

el m‡s extenso de Espa–a y uno de los mayores del mundo.

De igual modo, mi paso

por otro grupo de espeleolog’a en el Pa’s Vasco (Eibar, 1963-1968), en el que

tuve la gran suerte de compartir exploraciones con algunos etn—grafos y

naturalistas vascos (Leizaola, Teller’a, admiradores y seguidores del padre Barandiar‡n)

que practicaban tambiŽn la espeleolog’a, fue determinante para mis posteriores

dedicaciones.

Recorrer primero la

geograf’a del Pa’s Vasco y despuŽs la de Burgos, de exploraci—n en exploraci—n,

fue mi bautismo como entrevistador de lugare–os, ya que era preciso el contacto

y el interrogatorio para la localizaci—n de las cuevas y simas.

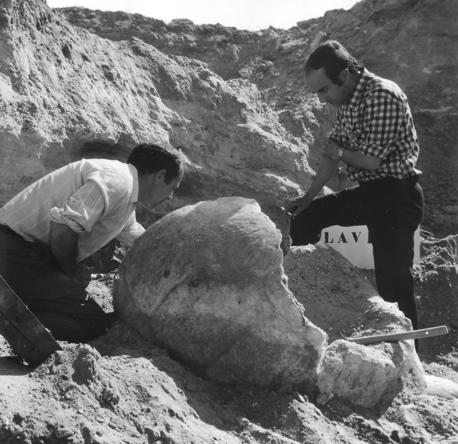

Dentro

del mencionado Grupo Edelweiss, en la dŽcada de los setenta, hab’a una secci—n

dedicada a la arqueolog’a. Una secci—n que capitaneaba el arque—logo burgalŽs,

ya fallecido, JosŽ Luis Uribarri, de quien recib’ grandes ense–anzas en aquella

materia, y a quien, en cierta medida, debo tambiŽn mis capacidades de imaginar

y de so–ar, si es que esto œltimo no fuera genŽtico en m’. Durante algunos a–os

la arqueolog’a fue otra de mis pasiones. Y el hecho de haber sido descubridor o

codescubridor de important’simos yacimientos, como pinturas, grabados rupestres

y huellas de pies descalzos prehist—ricas, me marc— para siempre, y fue un

enorme acicate para que ya no abandonara nunca mis investigaciones en el medio

natural y rural.

De mi Žpoca

espeleol—gica dejŽ memoria escrita en art’culos de prensa y en mi primer libro:

30 A–os de exploraciones (1951-1980).

Memoria del Grupo Edelweiss (Excma. Diputaci—n Provincial de Burgos, 1980)

Mi primera exploraci—n.

Covanegra (Hontoria del Pinar), 1962

Navegando en Cueva Racino.

Villamart’n de Sotoscueva (1970)

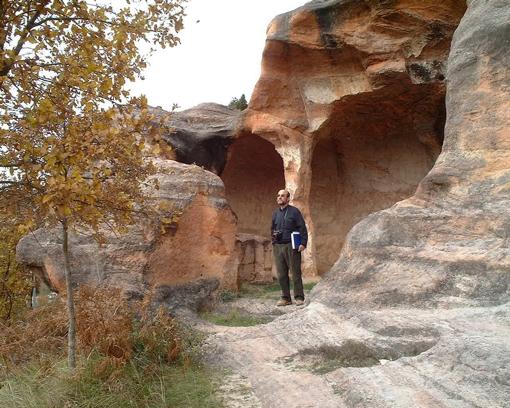

SEGUNDA ETAPA: LOS EREMITORIOS Y LAS

IGLESIAS RUPESTRES

Tras la actividad espeleol—gica, vinieron

los trabajos en superficie. Durante la actividad de campo, en busca de cuevas

naturales, hab’an salido a mi encuentro otro tipo de cuevas que despertaron

grandemente mi curiosidad: las artificiales o excavadas por el hombre.

InvestiguŽ, levantŽ planos, me documentŽ sobre ellas y sobre los monasterios y

la historia de los primeros cristianos Y fue as’ como, tambiŽn en 1980,

publiquŽ mi primer trabajo sobre iglesias rupestres y eremitorios

alto-medievales de Burgos. Fue un nuevo proceso exploratorio, tuve que recorrer

de nuevo los mismos o parecidos caminos. Los nombres de aquellas cuevas eran de

por s’ sugerentes: Cueva de la Vieja, Cueva de las Monjas, Cueva de San Pedro,

Cueva de los Moros, etc. VislumbrŽ que detr‡s de aquellas denominaciones se

encontraba una historia, una leyenda, y quise saber el por quŽ de las mismas. Y

si ya en la toponimia de las cuevas naturales pude reconocer cosas y hechos

portentosos, fue con los eremitorios cuando me iniciŽ en el universo de las

tradiciones.

De esta Žpoca dejŽ

huella impresa en distintos art’culos de prensa, as’ como en los libros

Eremitas en el norte de Burgos (KAITE 2.

Estudios de espeleolog’a burgalesa. Caja de Ahorros Municipal de Burgos.

Burgos, 1981).

Monjes y eremitas. Santuarios de roca

del sureste de Burgos (Temas Burgaleses n¼ 1 Excma. Diputaci—n

Provincial de Burgos, 1986).

En la cueva de San Pedro, iglesia

rupestre del valle de Manzanedo (2003)

TERCERA ETAPA: EL ALBUM DE CASTILLA Y

LEîN, AMOR POR LA REGIîN

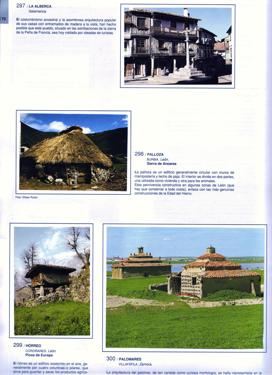

En 1985 se me propuso realizar un trabajo

divulgativo sobre el paisaje y el arte de la regi—n castellano-leonesa, en

forma de ‡lbum de cromos para escolares, patrocinado por la Junta de Castilla y

Le—n. Fue un reto al que me resist’ durante un tiempo, pues no me cre’a

capacitado para llevarlo a cabo, dada su complejidad. Al final, con una osad’a

sin l’mites, sucumb’, lo cual siempre he agradecido, pues me abri— las puertas

de un mundo desconocido y maravilloso. RepasŽ la Historia, estudiŽ todo el arte

de Castilla y Le—n, desde la Žpoca romana hasta el neoclasicismo, pasando por

los visigodos, los ‡rabes, el rom‡nico, el g—tico, el barroco.... Constru’ un

gui—n, viajŽ junto con mi hermano fot—grafo por toda la regi—n recorriendo

miles de kil—metros, durante dos a–os; dorm’ en viejas posadas, en palacios renacentistas,

al pie de castillos y ermitas, en el hotel de las estrellas; conoc’ casas

fuertes, descubr’ abad’as y monasterios perdidos, en pie y arruinados, sent’ el

escalofr’o del batir de espadas en llanuras sin fin, del rom‡nico m‡s sombr’o;

me maravillŽ con la luminosidad de las b—vedas estrelladas y cimborrios...; me

enamorŽ del paisaje y de los cielos castellanos, de los terrones de sangre del

camino de Santiago, de sus pueblos amurallados en oteros. SudŽ tinta para

hilvanar, resumir en tres l’neas de texto lo que en justicia deb’an haber sido

gruesos tratados de historia y de arte.

Aquellos trescientos

peque–os textos del ‡lbum, al pie de bell’simas fotograf’as, sirvieron para que

naciera un amor: el que ya desde entonces profeso por Castilla y Le—n.

Album. Historia y arte. Arquitectura

popular. Pueblos y paisajes de Castilla y Le—n (Junta de Castilla y

Le—n. Consejer’a de Cultura y Bienestar Social. Santiago Garc’a, Editor. Le—n,

1990).

Trabajando en el ‡lbum de Castilla y

Le—n aprend’ a amar la regi—n

CUARTA ETAPA: EL PERIODISMO, LA

ARQUEOLOGêA INDUSTRIAL, LA ETNOGRAFêA

En 1989 comencŽ mi colaboraci—n con el

extinto Diario 16 Burgos, que habr’a de convertirse en portavoz de todas

mis inquietudes investigadoras y literarias durante casi diez a–os, como lo fue

despuŽs el peri—dico Burgos 7 D’as, aunque en menor grado y tiempo. A

directores como JosŽ Luis Estrada, Pachi Larrosa o RubŽn de la Fuente, que

siempre me animaron y acogieron con entusiasmo mis reportajes, debo una gran

parte de todo el trabajo hecho en esta etapa.

En

Diario 16 Burgos escrib’ sobre temas nunca tocados en Burgos, abr’ nuevos

campos de investigaci—n. Uno de ellos, el de la arqueolog’a industrial, otra de

mis grandes pasiones. La historia de los balnearios y de los cines

desaparecidos, de las diligencias, de los salineros, del alumbrado, de las

ferrer’as, de los trenes de vapor, de los caleros, de los resineros... y de

otras muchas actividades fenecidas, vieron la luz, algunas en forma de serial,

en las p‡ginas de Diario 16 Burgos. Sin pretenderlo, la etnograf’a se hab’a

abierto ya paso en mi vida. Un nuevo repaso a la geograf’a provincial, y las

entrevistas con los testigos, ancianos en su mayor’a, para lograr hilvanar las

historias, eran ya parte indispensable de mi quehacer.

Del

trabajo hecho en esta etapa nacieron dos libros con un mismo t’tulo, los Burgos

en el recuerdo I y II. Los dos tomos son sendas

compilaciones de los art’culos publicados en dichos medios.

Fue

en aquel momento cuando me iniciŽ en el mundo editorial, cuando me embarquŽ en

una aventura de gran riesgo: la publicaci—n de mis propios libros. Una aventura

que habr’a de tener continuidad con la edici—n de nuevas publicaciones. A los Burgos

en el recuerdo siguieron la historia del cine y de las salas cinematogr‡ficas

desaparecidas en la capital burgalesa (La Linterna M‡gica); algo m‡s

tarde, otro sobre las fuentes de la provincia de Burgos (Arquitectura del

agua);

a continuaci—n otro sobre la despoblaci—n de la provincia en la segunda mitad

del siglo XX (Los pueblos del silencio), y finalmente otro

sobre la cultura de los pasiegos de Burgos (Pasiegos de Burgos. Los œltimos trashumantes).

Me

interesaban las historias cercanas, sacar del olvido, pese a su cercan’a

temporal, actividades fenecidas o a punto de fenecer. Me interesaba tambiŽn

involucrar, integrar en mis historias a personas que las vivieron, pues su

memoria y sus relatos pod’an dar una visi—n humana de la misma, algo para m’

totalmente imprescindible e irrenunciable. De ese modo, en todos mis trabajos,

hay una parte contada y otra parte de archivo. Compaginar la memoria oral y los

datos documentales de archivo ha sido siempre mi forma de actuar.

Para entonces, en esta

etapa de arqueolog’a industrial y etnograf’a, mi caminar por los pueblos de

Burgos era como una droga, algo sin lo que ya no pod’a vivir. Sent’a que la

vida en los pueblos estaba muriendo, que se estaba escapando, a pasos de

gigante, una forma de vivir, una cultura campesina de siglos, basada en la

supervivencia, que ya no habr’a de volver. Y yo era testigo de ello y quer’a

hacer de fedatario del drama, y me debat’a entre tomar partido por la

modernidad o por lo que estaba muriendo: sent’a la obligaci—n de rescatar algo

de aquel naufragio. Aœn hoy, cuando ya todo est‡ perdido, siento que pertenezco

m‡s a aquella cultura campesina que conoc’, y que quise, que a las tecnolog’as

sin cuento en las que navegamos ahora, con una marcha a mi modo de ver

desbocada.

Obras publicadas de edici—n propia:

Burgos en el Recuerdo I (Primera edici—n:

Burgos, 1992. Segunda edici—n: Burgos, 1999).

Arquitectura del agua. Fuentes de la

provincia de Burgos (Burgos, 1994).

La linterna m‡gica. Un siglo de

cinemat—grafo en Burgos (Burgos, 1995).

Burgos en el recuerdo II (Primera

edici—n: Burgos, 1998. Segunda edici—n: Burgos, 1999).

Burgos. Los pueblos del silencio (Primera

edici—n: Burgos, 2000. Sexta edici—n: Burgos, 2007).

Pasiegos de Burgos. Los œltimos

trashumantes

(Primera edici—n, 2004. Segunda edici—n, 2005).

En la fuente de Soto de Bureba (2004)

Corrales adosados en Castroceniza

Con Benito del Castillo (diciembre,

2006)

QUINTA ETAPA: LA TRADICIîN ORAL

Todo lo anterior fue allanando el camino

para lo que vino despuŽs: la recogida sistem‡tica de la cultura y tradici—n

oral de los pueblos burgaleses. En Los pueblos del silencio ya hab’a tenido

ocasi—n de recolectar algunas costumbres y leyendas campesinas, por lo que,

cuando me propusieron trabajar en el rescate y recopilaci—n de aquella cultura

que desaparec’a, ya estaba preparado para iniciar semejante y apasionante

aventura.

Un d’a, alguien lleg— de

Madrid y me calific— de folclorista, a pesar de que yo nunca me hab’a tenido

como tal, ni tampoco ahora, pues prefiero la calificaci—n de rescatador. Seguro

que le hab’an informado mal. Cuando estaba inmerso en la elaboraci—n del libro Los

pueblos del silencio, un amigo periodista, CŽsar Javier Palacios, me

present— a un amigo suyo, un tal JosŽ Manuel Pedrosa, quien, segœn se me

describi—, era un prestigioso fil—logo y uno de los grandes especialistas en

cultura sefard’. Pedrosa hab’a llegado a Burgos para asistir en un pueblo

serrano, Vizca’nos, a la boda de un amigo comœn. De modo que hicimos el viaje

juntos. All’ naci—, adem‡s de una extraordinaria relaci—n de amistad, el

proyecto de recogida de la tradici—n oral en la provincia e Burgos. Recuerdo

que su erudici—n me dej— totalmente fascinado en aquel viaje. El mundo que me

abr’a, tan cercano a los trabajos que yo llevaba hechos, as’ como su capacidad

de persuasi—n, hicieron que me fuera imposible negarme a la proposici—n que me

hac’a. Que fue as’ c—mo, por culpa de aquella boda en Vizca’nos de la Sierra,

nos conjuramos los tres para empezar con el rescate. Corr’a el a–o 1992; han

pasado 10 a–os y el resultado no ha podido ser m‡s fruct’fero: los tres

volœmenes de la Colecci—n Tentenublo.

Colecci—n Tentenublo. Obras de edici—n

propia:

HŽroes, santos, moros y brujas.

(Leyendas Žpicas, hist—ricas y m‡gicas de la tradici—n oral de Burgos) Poes’a,

comparatismo y etnotextos. Burgos, 2001.

Cuentos burgaleses de tradici—n oral.

(Teor’a, etnotextos y comparatismo). Burgos, 2002.

Creencias y supersticiones populares

de la provincia de Burgos. El cielo. La tierra. El fuego: Los animales. Burgos, 2007.

MƒTODO DE TRABAJO

Tantos a–os de contacto con los

habitantes de los pueblos, por los diversos temas investigados, de conocer su

idiosincrasia, de hablar con y como ellos, hicieron posible que terminara

creyŽndome uno de ellos. Por eso casi nunca tuve dificultades a la hora de los

acercamientos y de las entrevistas. Hay quien admira en m’ esa facilidad para

conectar con las gentes del medio rural, pero yo digo que eso, pese a mi

proverbial timidez, no es ningœn mŽrito teniendo en cuenta lo apuntado.

Mi mŽtodo de trabajo no

tiene nada de particular y siempre ha sido el mismo y con el mismo orden:

Elecci—n de tema a

investigar.

Casi siempre algœn tema provincial que me llamara la atenci—n y que no hubiera

sido tocado por otros investigadores, o que yo creyera que era de urgencia

investigar porque se corr’a el peligro de que desaparecieran informantes

imprescindibles para el hilvanado de la historia.

Prospecci—n

y trabajo de campo. Visita al lugar objeto de la investigaci—n, toma

de contacto con los protagonistas de la historia elegida, si los hubiere, o de

otros informantes que pudieran ofrecer el m‡s m’nimo detalle sobre el tema.

Toma

de datos. En

los

primeros tiempos, en peque–as libretas, mŽtodo lento y que imped’a una buena y

completa toma de datos; despuŽs, en grabadora de microcinta, con muchas m‡s

posibilidades para una buena entrevista.

Toma de fotograf’as y

bœsqueda de fotograf’as antiguas. La ilustraci—n con fotograf’as de todos

mis trabajos ha sido siempre una constante. Muchos de los temas tratados se

refieren a actividades fenecidas pero cercanas en el tiempo, por lo que era

presumible que habr’an de existir fotograf’as de Žpoca. Se trataba, en primer

lugar, de localizar esas fotograf’as entre los protagonistas, en el trabajo de

campo, y despuŽs en los archivos fotogr‡ficos de la capital. Puedo decir, a

este respecto, que casi siempre he tenido la m‡xima colaboraci—n de ambas

partes. Si alguien amablemente me dejaba una fotograf’a era con la promesa por

mi parte de que la devolv’a al poco tiempo, despuŽs de haber hecho una copia o de

haberla escaneado y pasada a mi ordenador. Y tengo que decir que siempre he

cumplido con las devoluciones.

Trascripci—n de los

datos obtenidos en el trabajo de campo. En los primer’simos

tiempos, a bol’grafo; durante bastantes a–os, mecanografiados con m‡quina de

escribir, y, finalmente, iniciado ya en la inform‡tica, pasados al ordenador.

La trascripci—n de las grabaciones obtenidas en cintas magnŽticas ha sido una

de las labores m‡s ingratas para m’, la m‡s pesada y la que m‡s tiempo me ha

ocupado. Y me parece oportuno se–alar aqu’, que aquella fatiga emocional que

conlleva escuchar varios relatos maravillosos en un d’a, de boca de los

entrevistados, indefectiblemente volv’a a repetirse en el momento de la

trascripci—n.

Grabaciones.

En

m‡s de una ocasi—n, utilizando la grabadora, perd’ parte o la totalidad de lo

narrado por el informante, bien por un mal uso de la misma, bien por un

despiste, casi siempre por culpa de una tecla en mala posici—n, la de pause. Es una de las

experiencias m‡s desagradables en mi trabajo de campo. Haber escuchado un

relato (un cuento, por ejemplo), con toda la atenci—n y emoci—n del mundo,

creyendo que se estaba grabando correctamente, y comprobar que al final nada

hab’a quedado grabado, es una de las situaciones con las que tuve que

enfrentarme en m‡s de una ocasi—n. La soluci—n: hacer repetir el relato al

informante, con el mal efecto que esto le puede causar, el enfado propio, y la

pŽrdida de la espontaneidad de la primera versi—n.

Una mala grabaci—n, bien

porque en el momento de la misma soplaba con fuerza el viento, o porque en

algœn momento se escuchaba el ruido de un tractor o de cualquier veh’culo de

motor que pasaba, o por las voces entrecruzadas de varios informantes hablando

al mismo tiempo, me ha obligado, en m‡s de una ocasi—n, a volver al lugar o al

pueblo de la entrevista para repetirla. Al final, terminas aprendiendo de los

errores, y por eso en cada salida te provees de todo lo necesario: de varias

cintas, de pilas de repuesto... Cuidas la elecci—n de un sitio seguro para

hacer la grabaci—n y bloqueas esa maldita tecla pause, que tantos

trastornos puede llegarte a causar.

Con Teodoro Conde,

extraordinario contador de cuentos y leyendas. (Urrez, 2005).

EDICIîN DE LIBROS

Sopesar la edici—n de un libro es siempre

un asunto complejo, y m‡s que complejo, delicado. Uno tiende a creer, dej‡ndose

llevar por la pasi—n, que el tema elegido por uno mismo para publicar va a ser

todo un Žxito. Pero a veces se acierta y otras no. En este sentido tengo que

decir que, si bien en mi caso las ediciones eran cortas, en no mucho tiempo

todas se fueron agotando, incluso segundas y terceras ediciones. Aunque, por

supuesto, la compensaci—n econ—mica siempre es rid’cula despuŽs de la enorme

dedicaci—n y capital empleados.

Hubo un primer tiempo en

el que algunas instituciones, despuŽs de mucha brega, llegaron a colaborar en

alguna edici—n. Pero estaba claro que llorar, implorar, esperar, no era lo m’o.

Por eso decid’ que, dada la rapidez con la que se suced’an mis trabajos, tendr’a

que ser yo el que afrontara el riesgo de publicarlos. Y es as’ como me vi

metido a editor con todas las bendiciones legales. ÁEditor de mis propios

libros! ÁEsa si es una verdadera aventura! Todo el mundo se sorprende de ello,

pero quŽ le voy a hacer, mi romanticismo me llev— a situaciones l’mite como

Žsta.

Una de mis grandes

satisfacciones como editor ha sido la de ver c—mo uno de mis libros, Burgos. Los pueblos

del silencio,

alcanzaba la nada desde–able cantidad de seis ediciones, un Žxito para una publicaci—n

de car‡cter provincial.

PROCESO DE LA EDICIîN

En lo que a mi caso se refiere, el

proceso de edici—n siempre es el mismo: recopilaci—n de materiales, elaboraci—n

de textos, entrega a la imprenta de los originales, incluidas las fotograf’as,

planos, documentos, etc., todo ello sin componer y dejado en manos de los

maquetadores de las imprentas, dada mi ignorancia en esas lides tan

especializadas de la inform‡tica. Bien es cierto, sin embargo, que siempre he

permanecido al pie de esa maquetaci—n, dando todo tipo de indicaciones para que

el resultado final fuera de mi total agrado. Resulta ocioso decir que todo este

proceso es muy laborioso, con toma de decisiones muy importantes, ya que se

trata de elegir portadas y contraportadas, formatos, tipo y gramaje de papel,

tintas, tipos y cuerpos de letra, selecci—n e intercalaci—n de fotograf’as en

los lugares m‡s convenientes, m‡rgenes, etc. etc., y siempre con dudas, y

siempre con el riesgo de cometer alguna equivocaci—n irreparable, pues los

duendes siempre corretean en el mundo de la edici—n. Una prueba, dos pruebas,

incluso tres pruebas, y todav’a existe el riesgo de algœn error por culpa de

esos duendecillos.

Respecto a la edici—n de

los tres volœmenes de la Colecci—n Tentenublo, los œnicos hechos en

colaboraci—n con otros autores, debo decir que no hubieran podido llevarse

acabo sin Internet, ya que los estudios comparativos fueron elaborados en

Madrid por el profesor JosŽ Manuel Pedrosa, de tal modo, que los textos iban y

ven’an de Burgos a Madrid a la velocidad de la luz, y a la inversa, hasta

llegar al estado de publicables. Tres autores, y cada uno viviendo en una

ciudad distinta (Madrid, Fuerteventura y Burgos), parecer’a un obst‡culo

insalvable para la confecci—n de los libros. Y, sin embargo, la existencia de

Internet facilit— la labor, hasta el punto de que en muy breve tiempo los

libros pudieron llegar a las librer’as.

TRABAJO Y EXPERIENCIAS DE CAMPO,

PERSONAS QUE ME CAUTIVARON

Cuarenta a–os de investigaciones dar’an

para llenar un libro en cuanto a experiencias y anecdotario se refiere. En

realidad, cada uno de los trabajos que tuve la suerte de emprender fueron para

m’ una aventura, algo excepcional. Pero no parece este el lugar m‡s adecuado

para enumerar o describir cada una de las experiencias y anŽcdotas que tuvieron

lugar en el transcurso de ellas. Baste con se–alar alguna de las que m‡s me han

impresionado y dejado huella.

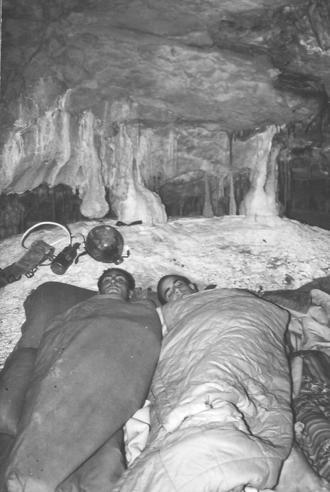

Siete d’as bajo tierra

Una de mis grandes

experiencias es la de haber vivido bajo tierra, sin salida alguna al exterior,

durante siete d’as. Fue en la zona de Los Siete Lagos, del complejo c‡rstico de

Ojo Guare–a en 1964. El silencio absoluto, la falta de amaneceres y de

atardeceres, con noche continua, la pŽrdida de la noci—n del tiempo, que te

lleva a dormir horas y horas, progresivamente y sin control, es algo que solo

muy pocas personas han tenido ocasi—n de experimentar. Yo la tuve, y no s—lo

una vez, sino dos: la segunda en la expedici—n internacional que tuvo lugar en

el mismo complejo en 1971.

Siete d’as bajo tierra. Zona de los

Siete Lagos. Ojo Guare–a, 1964

Con Aurelio Rubio, mi hermano mayor,

rescatando una tortuga f—sil en

Arcos de la Llana, 1969.

Mi vida espeleol—gica me

dio otras muchas satisfacciones. Una de las mayores, a la que ya me he referido

con anterioridad, fue la de haber sido codescubridor de ciertas galer’as,

inexploradas por el hombre moderno, con huellas humanas de pies descalzos de

15.000 a–os de antigŸedad. Resulta curioso, por lo dem‡s, que aquel hallazgo de

pisadas prehist—ricas en una cueva de Burgos coincidiera en el tiempo (julio de

1969) con la huella impresa que acababa de dejar en la luna el astronauta Neil

Armstrong. La emoci—n de aquel descubrimiento, en su momento dif’cil de

describir, resulta ahora, transcurridos casi cuarenta a–os, una misi—n

imposible.

Pero si mis vivencias y

descubrimientos subterr‡neos fueron ya enriquecedores en grado sumo, m‡s

enriquecedor, si cabe, ha sido (aœn lo es) el hecho de haber conocido a tantas

y tantas personas mayores que me transmitieron, y me transmiten, con total

entrega y generosidad, sus conocimientos y sabidur’a popular.

Durante una larga Žpoca,

la que dediquŽ a sacar a la luz la arqueolog’a industrial y otras actividades

fenecidas y pronto olvidadas, tuve ocasi—n de contactar, incluso de hacer

amistad, con personas que fueron testigos, y activos, de una Žpoca que se hab’a

ido sin hacer ningœn ruido y sin que nadie lo percibiera. Y as’, tuve la enorme

fortuna de conocer toda suerte de oficios y oficiales: a serenos de calle (ÒÁLas

11 y sereno!Ó), faroleros, maquinistas de locomotoras de vapor, ferrones de

principios del XX, buhoneros, trajineros, resineros, salineros, caleros,

canteros, chocolateros, fabricantes de boinas, de seda artificial, conductores

de diligencias... Una plŽyade de hombres y mujeres que hicieron historia, pero

que no estaban en la historia, con los cuales tanta deuda he contra’do. Y con

todos ellos, una aventura diferente.

Chuzo y llaves: los serenos, due–os de

la noche. Burgos, circa 1960

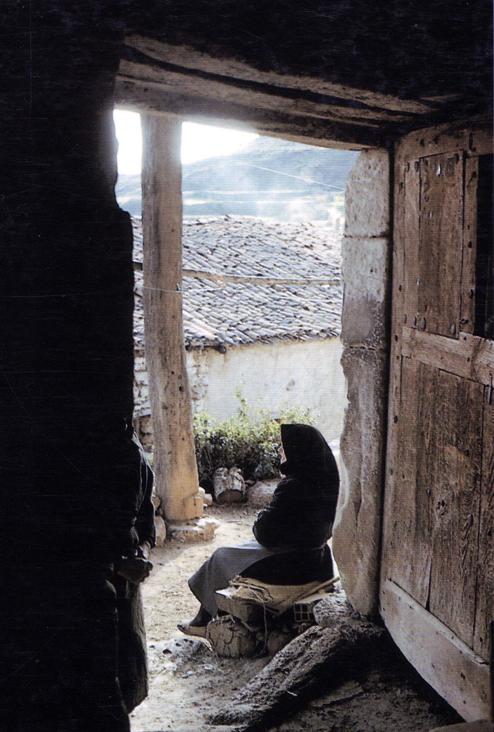

Viendo pasar la vida. Pinilla de los Barruecos,

circa 1985.

Acacio, soledad y nieve

Un d’a lleguŽ a Linares

de Bricia, un pueblecito casi abandonado del norte de Burgos, en busca de

iglesias rupestres y eremitorios, y me encontrŽ con Acacio ê–iguez, un hombre

que, despuŽs de haber trotado por el mundo, hab’a encontrado su lugar en ese

rec—ndito pueblo y viv’a, dedicado a la ganader’a, sin m‡s compa–’a que una

jaur’a de perros. En aquella ocasi—n, nos ense–— cuevas erem’ticas medievales

colgadas en grandes riscos de arena, a las que Žl nunca jam‡s crey— que alguien

pudiera acceder. Nos conocimos, nos apreciamos mutuamente desde aquel d’a, y

nuestra amistad dur— hasta su muerte en 2006. Extrovertido, fabulador,

imparable conversador, de lo divino y de lo humano, Acacio se convirti— pronto,

para m’ y para mi familia, en un referente humano de gran trascendencia. Sus

numerosas llamadas telef—nicas en la noche eran b‡lsamo para sus soledades, y

mis conversaciones con Žl al amor del fuego de la chimenea de su casa, fueron

un autŽntico deleite para m’. Con Žl aprend’ muchas cosas sobre las costumbres

de su pueblo y de su entorno, sobre los lobos que merodeaban no lejos de su

casa, y sobre sus d’as junto al naturalista FŽlix Rodr’guez de la Fuente, sobre

los maquis de la posguerra, activos por los montes de Bricia, sobre historias

reales o inventadas. Hablaba y no paraba de hablar, hasta que se quedaba

dormido inclinado hacia el fuego.

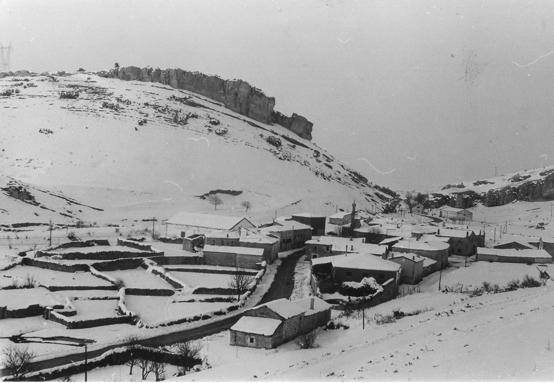

C—mo olvidar los d’as de

aislamiento que viv’ en su casa, incapacitado por la nieve para volver a Burgos

(marzo de 1993). Fueron seis d’as de soledades los que convivimos, sin m‡s

compa–’a que el aullar del viento y de los perros, de incesante nevar, de la

luz que se iba, del crepitar del fuego (ver ÒCautivos en la nieveÓ. Burgos

en el recuerdo II). Hasta siempre, Acacio, amigo. No sŽ si sabes que tu

pueblo ardi— el a–o pasado; claro, tœ ya no estabas para vigilar.

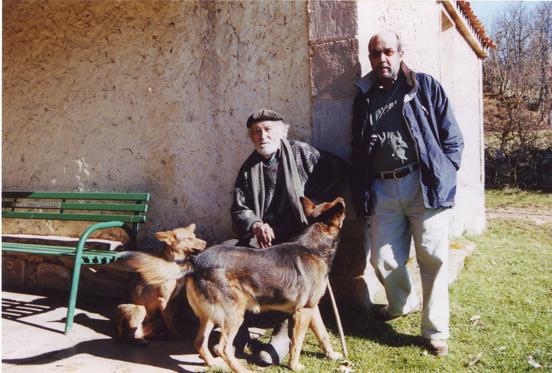

Con Acacio I–iguez en Linares de

Bricia, 2004.

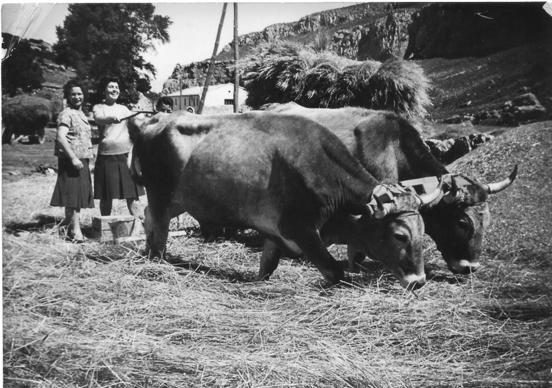

Aislamiento con Acacio en la nieve.

Con el carro de bueyes llevamos la

hierba a las vacas diseminadas por el monte (Linares de Bricia, marzo 1993).

En la aldea solitaria, capeamos como

podemos el temporal.

El p—rtico de la iglesia, garaje

improvisado para seis d’as de aislamiento.

El ciego que sab’a la jerga de los

canteros.

En esta relaci—n de las

grandes satisfacciones que me dieron las personas que tuve la dicha de conocer

y entrevistar, no pod’a faltar la figura de Jesœs Fern‡ndez, ciego y

nonagenario en el momento de la entrevista y œltimo depositario de la jerga que

hablaron los canteros. C—mo olvidar su mirada vac’a, a medida que iba

transmitiŽndome su secreto mejor guardado: el lenguaje perdido que Žl mismo

utiliz— para comunicarse con los de su oficio. Solos en el jard’n, frente a

frente, tuve la impresi—n durante toda la entrevista de que me encontraba con

un francmas—n de los siglos medievales. Gracias, tresmo (maestro)

Jesœs, donde quiera que estŽs, por tu generosidad, por haberme dejado como

herencia tu lengua secreta, la mejor guardada.

Con Jesœs Fern‡ndez, cantero de

Munilla. En Brizuela, 1998.

El Feo de Tord—mar, pastor, poeta y

contador de cuentos.

Sobre el puente de

Tord—mar, al pie de un miliario romano, tuve el enorme placer de entrevistar

por primera vez a Florencio D’ez. Eso fue en junio de 1992. De forma

sorprendente, quiere llamarse a s’ mismo El Feo (no porque sea m‡s feo ni m‡s

guapo que otros), y as’ es como se le conoce en su pueblo y en los de su

entorno. En aquella ocasi—n tuve la oportunidad de comprobar los vastos conocimientos

que sobre cultura tradicional pose’a. Pero sobre todo, me impresion— su

portentosa facilidad para componer poes’as, de cualquier tema: humano,

pol’tico, social... El Feo era (aœn lo es, afortunadamente) un torrente de

palabras, lo mismo compon’a mientras cuidaba los reba–os que tras una operaci—n

en el hospital; su cabeza bull’a a presi—n en todo momento. Escrib’a y no

paraba de escribir: del lobo que se comi— el cordero, de la enfermera que le

cuid— en el hospital o del periodista que le entrevist—... Y lo hac’a sobre

papel de envolver, sobre m‡rgenes de peri—dicos, sobre cartones, hojas

sucias... Todo lo escrito lo guardaba y guarda, y todo lo ense–aba, y ense–a...

Tiene un vasto archivo de poes’a en el arca on’rica de sus capacidades.

Pasaron muchos a–os

desde aquella entrevista y de nuevo volv’ a Tord—mar para reunirme con El Feo.

Esta vez para recabar de Žl cuentos tradicionales. Ten’a yo el presentimiento

de que, siendo tan creador, hab’a de ser por fuerza tambiŽn un archivo general

y buen transmisor de cultura popular. Y no me equivocaba. Florencio D’ez, El

Feo de Tord—mar, es uno de los mejores contadores de cuentos tradicionales que

he conocido. Pero su forma de transmitirlos tiene, adem‡s, una particularidad,

y es que todos sus cuentos, segœn Žl, son sucedidos reales y no cuentos, aunque

estŽn en el cat‡logo general de cuentos tradicionales del mundo.

Florencio

D’ez, en fin, es ya, m‡s que un informante, un amigo. Mis entrevistas con Žl en

su refugio de poeta, en un pic—n sobre la chopera del r’o Arlanza, son

recuerdos que enriquecen mi talega de los afectos. Gracias, Florencio, por tu

sabidur’a, por haberme dado tantos momentos de felicidad. Y lo acepto: tus

cuentos son vivencias reales, para nada ficci—n.

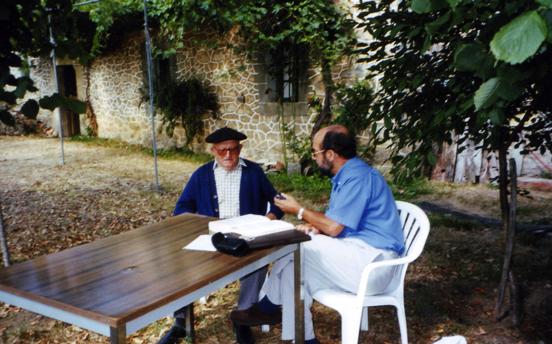

Con Florencio D’ez en el puente de

Talamanca (Villahoz.

Verano de 2004).

Carmen Alonso. El pueblo que sal’a a

buscar el d’a

Asist’ a su entierro en

Cantabrana en el a–o 2000. Ten’a entonces cerca del siglo. Carmen Alonso era

una de esas abuelitas bondadosas y entra–ables que uno hubiera querido tener

para s’, un personaje salido de uno de los cuentos maravillosos que ella misma

me contaba. Su prodigiosa memoria, su expresividad, su amenidad, pizca de

picard’a y facilidad para la narraci—n, me impresionaron en gran manera y me

hicieron ver en ella la imagen perdida de los viejos cuentacuentos de invierno

y chimenea. Sus largu’simos historias, que enlazaban argumentos de varios

cuentos a la vez, era una de sus principales caracter’sticas. Los cuentos de

Carmen eran una sucesi—n de hechos prodigiosos, cierto, pero sin duda, la

historia m‡s maravillosa y divertida que le escuchŽ, que jam‡s he escuchado,

fue la de los vecinos de un pueblo que sal’an con un carro de bueyes en busca

del d’a porque de lo contrario no amanec’a; y la del pueblo que segaba la mies

con martillo y escoplo porque sus vecinos no sab’an de la existencia de la hoz.

Millones de gracias, Carmen, por haberme descubierto ese mundo lleno de

fantas’a que llevabas dentro y que resucitaste para todos.

Con Carmen Alonso, excepcional contadora de

cuentos. Cantabrana, 1998.

Pe–ahorada, mi pueblo de adopci—n y

una experiencia de 30 a–os

La atracci—n, ya

confesada, que siempre he sentido por los pueblos y hacia el mundo natural y la

vida campesina, hizo que en 1976 adquiriera una casa en un pueblo cercano a la

ciudad de Burgos. Desde entonces han pasado m‡s de treinta a–os y he sido

testigo, junto con mi familia, de la despoblaci—n y de la desaparici—n de la

cultura genuinamente campesina a travŽs de mi pueblo de adopci—n. El Žxodo

hacia la ciudad cercana y la mecanizaci—n del campo hicieron que el proceso de

despoblaci—n fuera imparable en Žl. LleguŽ cuando hab’a casi ochenta

habitantes, y ahora, de aquellos, s—lo quedan seis. Pero durante todos los a–os

vividos en Pe–ahorada entrevistŽ a un buen nœmero de personas, algunas ya

fallecidas, grabŽ todo lo grabable, fotografiŽ todo lo fotografiable, todo lo

que de interŽs etnogr‡fico y antropol—gico pude encontrar, e investiguŽ en los

archivos. Bien podr’a decirse, entonces, que Pe–ahorada fue para m’ un campo

experimental. Y no exagero al decir experimental, pues no en vano he tenido la

ocasi—n tambiŽn de comprobar algunos de los portentos que acompa–an a las

creencias y supersticiones de la cultura tradicional. Desde lo alto de un monte

de mi pueblo adoptivo pude corroborar, por ejemplo, que el sol sale dando

vueltas en la ma–ana de San Juan. He comprobado tambiŽn que, hechas con rigor,

las caba–uelas de agosto son elementos certeros para predecir el tiempo

meteorol—gico que va a venir. E igualmente puedo dar fe de que cuando las

grullas regresan en bandadas hacia el norte es que el invierno ya ha pasado.

Otras prodigios comprobados podr’a contar, pero no ser’a este el sitio m‡s

indicado.

Pe–ahorada, mi pueblo de adopci—n. 1984.

Lavadero de Pe–ahorada. Mis amigas

Gloria y Marcelina, circa 1985.

Trilla en la era. Pe–ahorada, 1963.

Los pueblos del silencio

No estar’a completa esta

autobiograf’a etnogr‡fica sin la inclusi—n de mis experiencias durante el

trabajo de campo en el libro Los pueblos del silencio. Esta es, sin

duda, mi mayor aventura. Haber visitado en solitario 64 pueblos vac’os, algunos

arruinados, otros todav’a con muebles en las casas, se–al de una reciente

huida, es una de las experiencias m‡s tristes y conmovedoras que he tenido

ocasi—n de vivir. Iglesias abiertas convertidas en establos, arcos rom‡nicos

desmochados, arcas, armarios y alacenas revueltos por los cacos, papeles,

documentos y fotograf’as por el suelo, era un espect‡culo al que, despuŽs de un

primer momento inicial de depresi—n, en el que hasta lleguŽ a creer que no

podr’a seguir adelante con el proyecto, pude acostumbrarme, podr’a decirse que

hasta hice callo, si se me permite la expresi—n.

Bien

es cierto, sin embargo, que este trabajo tuvo una segunda parte menos triste y

positiva, dir’a que m‡s alegre, que fue la de encontrarme con muchos de los

habitantes que ocuparon los pueblos abandonados. Tuve y tengo, en este sentido,

la agradable impresi—n de que parec’a que todos hab’an estado esperando la

visita de alguien que recuperara la memoria del pueblo de sus amores. Lo

llevaban tan dentro de s’ que notŽ en todos un cierto sentimiento de

culpabilidad por haber tenido que dejar el tesoro que m‡s quer’an, el lugar y

la tierra que les vio nacer y que cobijaba a sus seres m‡s queridos. Al menos

alguien, creyeron, se iba a ocupar de rescatar su memoria herida. A algunos los

encontrŽ en pueblos cercanos al suyo, a otros en la capital; los hubo tambiŽn a

quien tuve que buscarlos en provincias lim’trofes. Todos fueron piezas vitales

para recomponer la historia m‡s reciente de los pueblos. Con su narraci—n, con

sus descoloridas fotograf’as, todos dieron calor humano al libro de la

despoblaci—n de Burgos. Muchas, much’simas gracias, supervivientes del

holocausto de la despoblaci—n.

En las ruinas de La Lastra (Linares de

Bricia, 2005).

Un ramo de flores en el p‡ramo

En octubre de 1992 fui

testigo de un hecho verdaderamente conmovedor. Tuvo lugar en Villalta, un

pueblo vac’o desde 1967 y arruinado casi en su totalidad. Su cementerio estaba

derrumbado, apenas algœn mu–—n de las paredes del cuadril‡tero de piedra

quedaban en pie. Los hierbajos, las piedras ca’das, ninguna l‡pida, ninguna

cruz, todo indicaba que, desde hac’a mucho tiempo, nadie cuidaba ya de este

diminuto camposanto. En mi visita a aquella desolaci—n se me ocurri— comprobar

si a cementerios de pueblos abandonados y arruinados acud’a alguien en el d’a

de Todos los Santos a poner flores a sus deudos enterrados.

D’a de Todos los Santos, noviembre de 1992. He vuelto a

Villalta. Son las diez de la ma–ana. Una espesa niebla envuelve de gris las

fantasmag—ricas ruinas del pueblo, tambiŽn al p‡ramo de Masa. El fr’o es

intens’simo. Espero dentro del coche la llegada de algœn hipotŽtico vecino que

se acerque al pueblo para rendir homenaje a sus difuntos. Pasa una hora, la

niebla continœa, todo es silencio, escombros y soledad. Pasan dos horas. No es

posible, ÀquiŽn va a acercarse al derrumbado Villalta con este d’a? Espero un

poco m‡s, una hora m‡s. Y cuando me dispongo a escapar de aquella pesadumbre,

oigo el ruido de un motor. Un coche para cerca del m’o. Bajan una mujer anciana

y un hombre joven, este œltimo abre el cap— y saca un ramo de flores, a

continuaci—n los dos se dirigen hacia el cementerio, sortean la maleza, tratan

de evitar las piedras ca’das. La anciana, ante la mirada atenta del hombre

joven, que queda algo apartado, se inclina y deposita el ramo sobre lo poco que

queda de un muro de piedra. Oran y recuerdan en silencio. DespuŽs, se van.

El camposanto abandonado de Villalta.

Los hermanos ciegos en el pueblo

abandonado

Otro de los hechos que

m‡s me han impresionado, de todos los que me tocaron conocer durante el trabajo

de campo de Los pueblos del silencio, es el de dos hermanos

ciegos, un hombre y una mujer, que vivieron sin m‡s compa–’a que la de su

soledad durante veinte a–os en un pueblecito de la provincia de Burgos, del

partido judicial de Briviesca. Veinte a–os viviendo solos, porque el resto de

los vecinos ya se hab’an ido, sin otra luz ni color que la negrura de sus ojos,

me parece algo extraordinario y admirable, por mucho que recibieran la visita

frecuente de familiares que les llevaban provisiones y otros efectos. Siempre

me he preguntado, aœn me lo pregunto, c—mo lograron hacerlo; c—mo iban a la

fuente lejana a por agua, a caminar por las calles, sin lazarillos, ni gu’a

alguno. Estoy seguro de que en el universo de los ciegos se conocer‡n historias

que para los videntes pueden resultar ins—litas y llenas de hero’smo y

dramatismo, pero, Àse conocer‡ en este mundo una historia semejante? Esa es mi

pregunta. En todo caso, aqu’ queda este testimonio de lo que a m’ me conmovi—,

un d’a del a–o 2000, y que aœn me sigue conmoviendo.

Restos del naufragio.

Los vecinos se van, las casas se

hunden...

El cementerio de los protestantes, una

historia de intolerancia

A–os 40 del pasado siglo

XX. Omito el nombre de la aldea por el deseo expreso de quienes me describieron

el drama.

Cuando nadie en cierta

aldea burgalesa se lo esperaba, ya que no era momento de misas, ni de rosarios,

ni de ningœn otro oficio religioso, el sacrist‡n toc— las campanas para que

todos los vecinos acudieran a la iglesia. ÀTodos? No. Todos menos la familia de

protestantes que aquel d’a ten’an que enterrar a uno de los suyos. El diligente

cura del pueblo, que ve’a el protestantismo en su aldea como un horrendo

pecado, totalmente intolerable en una Espa–a de religi—n œnica e incontestable,

intentaba de aquella manera, convocando a los vecinos al toque de campana, que

nadie acompa–ara al muerto en su despedida. Suicidas, ni–os (ÒmoritosÓ o

Òjud’osÓ) que no hab’an recibido el bautismo, pod’an ser enterrados en o cerca

del cementerio del pueblo, aunque fuera en un terrenillo aparte, pero aquellos

protestantes no, aquellos leprosos de la religi—n no pod’an compartir el

camposanto ni de cerca; hab’an de ser alejados cuanto m‡s mejor, no fuera a

ocurrir que los gusanos enfermos contaminasen el gusanar. Y as’, mientras los

vecinos del pueblo estaban reunidos en la iglesia en aquella fr’a ma–ana de

diciembre de 1949, un carro de bueyes, llevando un fŽretro hecho con pobres

tablas de roble, seguido de una comitiva familiar de seis personas, ni–os

incluidos, avanzaba lenta, trabajosamente por la nieve, rumbo a su particular

necr—polis, aquella que les obligaron a construir a tres kil—metros del pueblo,

en pleno monte, en una inh—spita paramera, donde nadie la pudiera ver. Se daba

la circunstancia, pues, de que al mismo tiempo que en la iglesia el cura

trataba de convencer a los fieles vecinos de lo pecaminoso y peligroso que

pod’a resultar salirse del reba–o, la familia de protestantes cavaba el hoyo

definitivo en su humild’simo cementerio, en el tosco cuadril‡tero de piedras

que ellos mismo construyeron en aquel infame pedregal, por imperativo de la

intolerancia.

Cementerio de protestantes en el

pedregal.

Pasiegos de Burgos, mesa y mantel en

una caba–a pasiega

Dos a–os de trabajo de

campo para investigar sobre la vida de los pasiegos burgaleses dan de s’ para

muchas anŽcdotas y experiencias personales. Y en verdad que las tuve, y la

mayor’a agradables. Pero si tuviera que elegir una entre todas, esta ser’a, sin

ninguna duda, haber tenido el privilegio de compartir mesa y mantel con una

familia pasiega en su caba–a vividora. Fue el d’a de la fiesta patronal de los

pasiegos de Burgos, Nuestra Se–ora de las Nieves de 1996. Fue el d’a y la

ocasi—n en la que, despuŽs de meses de entrevistas, sent’ que los pasiegos de

Burgos me hab’an aceptado como investigador de su singular y dur’sima vida. Y

no es algo balad’, si se tiene en cuenta lo celosos que son estos ganaderos de

las monta–as de Burgos a la hora de descubrir a extra–os sus formas de vivir,

su cultura. Por eso me siento un autŽntico privilegiado. Muchas gracias,

queridos amigos de Cuatro R’os Pasiegos.

Caba–a vividora pasiega en Salcedillo

(Cuatro R’os Pasiegos)

Vuelvo,

antes de terminar, a la descripci—n m‡s objetiva, m‡s circunstanciada, de mi

vida como etn—grafo.

No

creo en maestros absolutos, sino en una dilatada vida de lectura, de trabajo,

de investigaci—n y de curiosidad e interŽs por las cosas, y de haber vivido

muchos y diferentes momentos enriquecedores. Aunque s’ es verdad que, en cada

Žpoca de mi vida como investigador, ha habido personas que me han influido de

manera significativa, algunos ya he citado anteriormente. En mi etapa como

rescatador de la cultura popular ha sido, sin ningœn gŽnero de dudas, el

profesor JosŽ Manuel Pedrosa, sabio y admirado maestro, adem‡s de gran amigo.

Desde el primer momento estuve de acuerdo con sus planteamientos, tanto en lo

que se refiere a la sistematizaci—n del trabajo de campo como a la edici—n o

reproducci—n literal de las grabaciones y a la forma de enfocar las

publicaciones.

ÀDe

quŽ me considero m‡s cerca? ÀDel folclore, de la etnograf’a, de la etnolog’a,

de la antropolog’a, de los estudios literarios, de la historia cultural, de la

historia de las mentalidades? Pues me resulta muy dif’cil separar estas

disciplinas una de otra. Creo que en todas ellas existe el nexo comœn de lo

tradicional, que es en lo que yo he trabajado. Aunque bien es cierto que, en

estos gŽneros, mi coraz—n y mi ‡nimo han estado m‡s cerca de la etnograf’a.

Mis

trabajos han estado enfocados hacia el estudio de la cultura tradicional

patrimonial del pasado, y tambiŽn hacia la del presente vivo. Si lo asociamos

al presente vivo, entonces se me ocurre plantear que siempre he considerado la

cultura tradicional un patrimonio tan importante como el edificado. Soy de la

idea de que un cuento, un romance, o una leyenda, que han pervivido durante

siglos y hasta nuestros d’as, transmitiŽndose ininterrumpidamente en boca de

los habitantes de nuestros pueblos, de generaci—n en generaci—n, han de tener

la misma importancia que una catedral, un castillo, una ermita rom‡nica o un

retablo g—tico, por citar solo algunos ejemplos materiales.

La

fotograf’a ha sido siempre una parte important’sima, fundamental, de mi vida, y

por supuesto en mis quehaceres en el trabajo de campo. Una fotograf’a ilustra

mejor un aspecto etnogr‡fico que una cuartilla escrita (que no es descabellado

aquello de que Òuna imagen vale m‡s que mil palabrasÓ). Una fotograf’a con m‡s

de cincuenta a–os de antigŸedad es para m’ un documento de extraordinario valor

y me produce sensaciones de regusto dif’ciles de describir. Las personas nos

transformamos, el paisaje tambiŽn, incluso si se le deja actuar por s’ mismo, y

los valores etnogr‡ficos cambian tambiŽn. Por eso las fotograf’as, la imagen en

general, es parte fundamental en cualquier estudio etnogr‡fico.

Aunque

ya no sabr’a trabajar sin Internet, tengo que decir que prefiero lo publicado

en papel. Pienso que la pantalla del ordenador, como elemento de consulta,

ocupa ya una parte temporal muy importante de nuestra vida cotidiana, y que

a–adir a ello la lectura en la red de un libro completo o de art’culos muy

extensos es una sobrecarga visual cuyas consecuencias puede que no sean

beneficiosas. Sin dejar de servirme del gran recurso que suponen estos avances,

creo que nos estamos sobrecargando de pantalla.

Sobre

las corrientes migratorias y el mestizaje, opino que han existido siempre, y

que los efectos sobre las culturas de los pueblos, emisores y receptores, han

sido enriquecedores. Pero pienso tambiŽn que hoy d’a, m‡s que las personas, son

los avances tecnol—gicos los que hacen cambiar de manera m‡s r‡pida las

sociedades. La cultura tradicional de los pueblos, concebida como ahora todav’a

la concebimos, en contacto continuo con las grandes urbes, tender‡ por fuerza a

diluirse, o a desaparecer, y en su lugar surgir‡n (ya deben estar surgiendo)

nuevas formas de vida y de expresi—n.

Observo

que los estudios sobre folclore y cultura popular en general, de un tiempo a

esta parte, est‡n viviendo momentos de gran apogeo. Lo que no es de extra–ar,

ya que todo el mundo parece haberse dado cuenta de que vivimos los momentos

ag—nicos de una forma de vivir y de entender la vida que ya no tiene sitio en

las sociedades actuales. Parecer’a una acci—n de rebeld’a ante lo que se nos

escapa, ante aquello que nos asegura dejar de ser nosotros mismos y lo que

fuimos. Por supuesto, advierto tambiŽn que el progreso en la evoluci—n de los

estudios de las tradiciones y folclore ha sido m‡s que notable en los œltimos

veinte, treinta a–os. Ahora los estudios, por lo general, son de mayor rigor.

Sobre

c—mo ser‡n nuestros estudios en el futuro, bien podr’a decir aqu’ aquello de

Òque nos dejen vivir el presente, porque el futuro no es necesarioÓ. Los

estudios de los dem‡s no sŽ c—mo ser‡n, pero en lo que a m’ respecta, se

acabar‡n cuando los pueblos hayan quedado desiertos y el œltimo viejecito que

sab’a de tradiciones haya muerto. Y para eso no falta mucho.

A

los j—venes les recomiendo que no desde–en el trabajo hecho por sus

antecesores, que nunca crean que est‡n descubriendo el mundo, que todo lo que

se dispongan a hacer lo lleven a cabo con pasi—n, y sobre todo, con humildad.